選べる幸せ、選ぶ責任をもう一度考えよう なんとなくの時代はもう終わり

参議院議員選挙が終わった。結果は周知の通りだが、それにしても「選択肢がある」というのは需要者として幸せなことだと思った。というのも、投票を考えていた党の候補者が選挙区内におらず、ガッカリしたからだ。最近はどこにいても大抵のものは揃うし、なくても待てば買えたりもする。その点、今回の選挙での「ないから選べない」という経験は、あって当たり前という考えを再考するよい機会となった。

思えば、1人1票持っている選挙権だって、約150年前の自由民権運動にはじまり、過去の人々が命をかけた活動を続けてきた結果、ようやく手にすることができたものだ。被選挙権にしても、かつては権利はあっても現実的には貴族階級やお金持ちなど一部の人しか立候補できなかったものが、いまでは一般的な社会人でも立候補できるようになった。さらに今では以前より立候補者の数は増え、人材も多彩になっている。多くの選択肢から選ぶことができるのは民主主義として正常な状態であり、逆に選ばれる方も他との違いを出さなければいけないので大変だ。

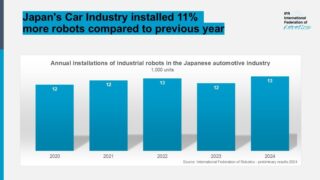

FA業界は今も選ぶ/選ばれないの競争を繰り広げている。かつ近年は国内メーカーだけでなく、海外メーカーも品質や競争力を増し、海外製品だからという意識も薄れ、選択肢に入り始めている。供給する側、売る側としては競争が激しくなって厳しい状況だが、ユーザー側からすれば選択肢が増えたことはイコール特長や差別化要因を作りやすくなり、チャレンジしがいのある環境になってきている。今までのように継続するのは、もっとも無難で手間がかからない方法だ。しかしこの変化が求められる時代、それをそのまま続けていては進化はなく、劣化していくばかりである。当たり前が当たり前でな苦なっていることを認識し、これからのことを考えた時に最適な選択肢を選んでいきたい。そのためにも盲目的に継続をするのではなく、一度、頭をフラットにした上で選択肢のものを再評価し、継続する/新たなものを採用する理由づけをすることが重要だ。