【FAトップインタビュー】ワゴジャパン、飽くなき制御盤の省スペースへの挑戦 より薄く、小さくなったコネクタ端子台「PM32シリーズ」日本での開発強化で、利便性をさらに向上

ワゴジャパン 開発担当 阿部 氏

制御盤をはじめ、装置の小型化要求はずっと昔から求められてきたことだが、近年は材料費や物流費の高騰により、その要求は以前より厳しく、切実なものになっている。「たかが小型化、されど小型化」で、実はコストダウンに直接効き、ユーザーへの訴求力が強いのは、新機能よりも小型化だったりする。

ワゴジャパンは、コネクタ端子台について、すでに薄く小さくなっているところから、さらに削ってサイズダウンした新製品「PM32シリーズ」を発売。制御盤のさらなる小型化要求に応えるものとして提案を強化している。

そんなコネクタ端子台新製品と、近年強化している日本法人独自の製品開発について、製品開発を担当している阿部氏に話を聞いた。

使い勝手はそのままに、極限まで削ぎ落として18%の省スペース化

――今回の新製品は、さらにスリムで小型化した新しい端子台と聞きました

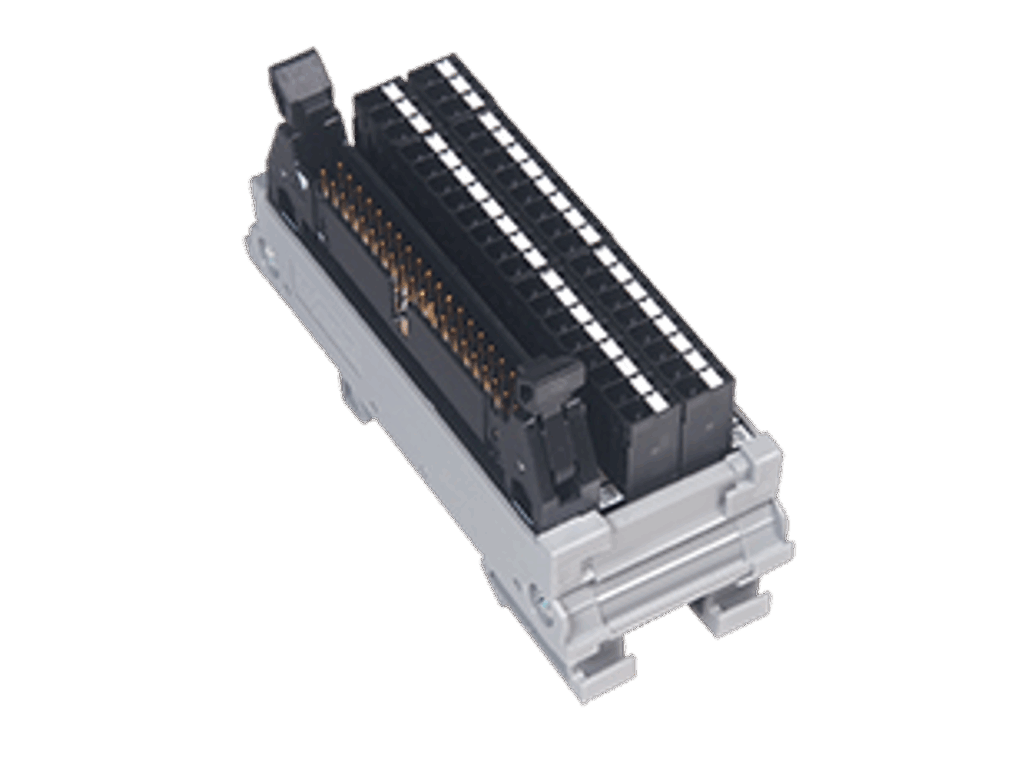

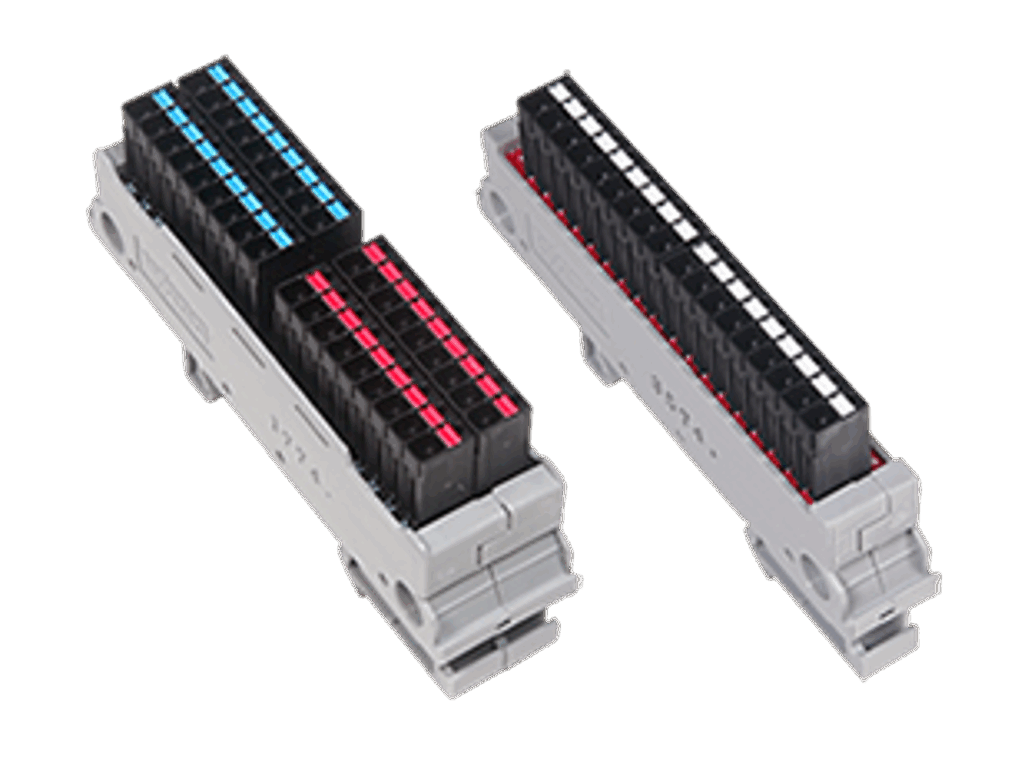

今回リリースしたコネクタ端子台「PM-M32シリーズ」とコモンモジュール「PM-PWシリーズ」は、端子台部分へ新たに「2086シリーズ」を搭載し、従来の2081シリーズ搭載品や他社製品と比較して、奥行きが非常に薄く、スリムになっているのが最大の特長です。FA業界において「省スペース」や「小型化」は、昔から変わらず求められ続ける普遍的なテーマであり、それに対して、端子台メーカーとして今できるベストは何かを突き詰めた結果、この製品が生まれました。

具体的には、入力32点、出力32点の場合、2081シリーズ搭載品に比べて18%のスペース削減ができます。

――18%削減は大きなインパクトですね。小型化のためのどんな工夫をされたのですか

まさに、削れるところはすべて削ったという表現が近いかもしれません。

例えば、当社の従来品やどのメーカーのコネクタ端子台にも、電線の挿入口とボタン、印字スペースがあり、印字やシールを貼り付けるのが一般的ですが、新製品では小型化のために思い切って印字スペースをなくしました。本来そこに書かれていた番号や記号は基板面に記載するようにし、その記載方法もただ記号を書くだけでなく、どうすれば作業者が迷わず、自然と目的の番号に視線が誘導されるかを考え、線の引き方や数字の大きさなどの表現を何度も試行錯誤して調整しました。端子台の色もグレーから黒に変更されたので、それも合わせて視認性を調整し、これまでと変わらない感覚で作業ができるように配慮しています。

またもう一つの工夫として、ボタンそのものに着色し、プラスとマイナスを視覚的に分かりやすくするという方法も採用しました。2081シリーズではすべて白いボタンでしたが、例えば電源系統であれば赤と青といったようにボタンを色分けしたことで、限られたスペースを犠牲にすることなく、視認性を高めています。苦肉の策ではありましたが、結果的にお客様からは好評をいただいています。

なぜ今、「小型化」の要求がさらに強まっているのか

――制御盤と盤内機器の小型化ニーズはずっと以前から言われていますが、最近になって変化はありますか?

小型化への要求はより一層厳しく、切実になっていると感じます。しかもその理由はひとつではなく、いくつもの要因が重なった結果、その声が強くなってきています。

昔からよく言われているのは、限られた工場敷地の中で生産能力を向上させるため、1台でも多くの製造装置を設置したいというニーズです。そのためには装置自体を小さくする必要があり、当然、それに関連する制御盤も小型化が必須となります。

それに加えて、近年顕著になり、お客様を悩ませているのが、物流コストの高騰です。極端な話、例えば装置や機械が半分以下のサイズになれば、トラック1台に積める数が倍になり、輸送費が劇的に削減できます。これは国内輸送だけでなく、海外への船便など、あらゆる輸送に関わってきます。

さらに、昨今の部材価格やエネルギー価格の上昇も小型化要求に拍車をかけています。あらゆるコストが上昇する中で、製品を小型化することは、使用する材料を減らし、コストダウンに直結します。こうした複合的な要因から、小型化への要求はますます高まっているのだと思います。

――様々な課題解決の手段として、あらためて「小型化」が注目されているのですね。

その通りです。特に端子台は、制御盤の中で10個、100個といった単位で大量に使用される部品です。一つ一つの削減効果は小さくても、全体で見れば非常に大きなインパクトを生み出します。当社が端子台の小型化に取り組むことで、お客様の制御盤をもうワンサイズ小さくすることに貢献できれば、これほど嬉しいことはありません。

日本ユーザーの声を反映したカスタム製品群

――実は今回の新製品は、日本法人が開発したローカル製品なんですよね?

そうです。以前はドイツ本社が開発した製品を、日本を含む各ローカルの現地法人がその担当地域で販売するというのが基本スタイルでしたが、近年は、現地ユーザーの声をもとに、各市場に合わせた製品を開発して販売していくことも積極的に推進しています。今回の「PM-M32シリーズ」も日本のお客様の声を反映し、日本で開発した製品となります。

――ほかにも日本開発の製品はあるのですか?

当社の製品開発は、常にお客様の「困りごと」からスタートします。例えば、日本国内と海外ではセンサーの極性(PNP/NPN)が異なることがあり、設計上はやむを得ず混在させて装置を製作するケースがあります。そうした際に使いやすいように、極性を変換できる機能を備えた端子台を開発し、標準品としてラインナップしています。

また、ある機械メーカーのコントローラ向けに、速結できるコネクタ端子台も開発し、隠れたヒット商品になっています。コントローラの入出力はコネクタになっているため、通常はコネクタ付ケーブルを介して端子台にバラ線で接続する必要があります。しかしこの製品はコネクタと端子台を基板の表裏に配置して一体化してあるため、コントローラのコネクタに基板ごと直接取り付けることで信号線の接続ができます。コネクタ付きケーブルや外部端子台がいらず、大幅な省スペースと配線作業の手間を削減できると好評です。もともとはお客様から「ケーブルをなくしたい」「設置スペースが極めて限定的なので、基板に直接挿せるものはないか」という要望をいただいたのをきっかけに開発したもので、海外の展示会でも注目を集めており、グローバル展開のモデルケースになりつつあります。

日本法人に開発部隊 さらなる小型化を追求

――外資系メーカーながら、日本に開発部隊があり、独自の製品開発を行っているのはユニークですね

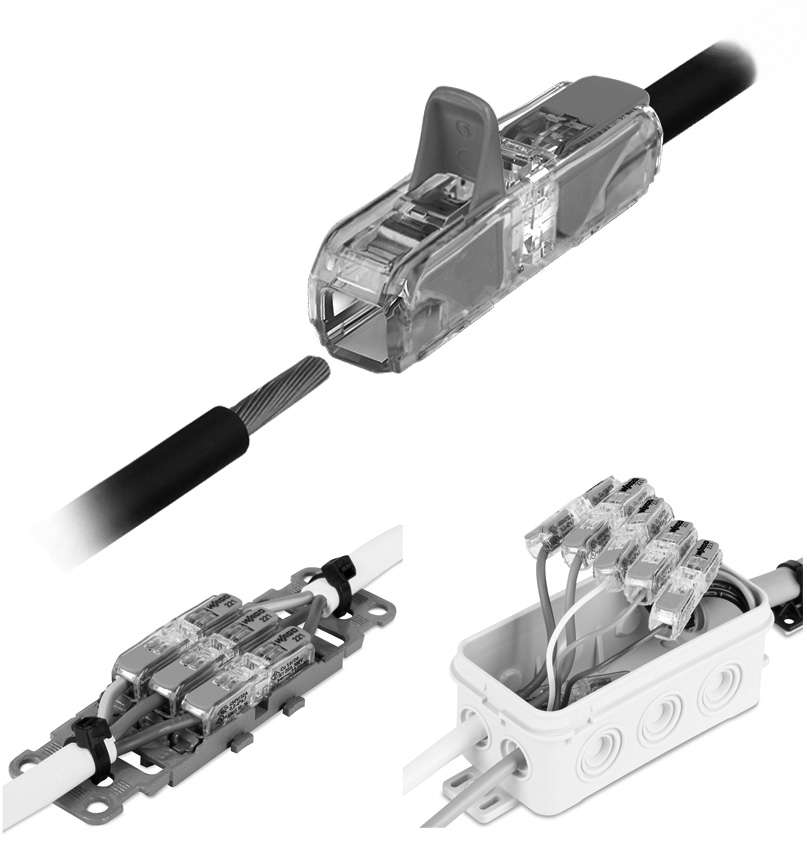

もともとワゴは、ネジ締め作業が大変だという現場の声に応えるためのメンテナンスフリーなスプリング式端子台の開発からスタートし、そこからもっと小さくしてほしいという声に応え、小型化を追求してきました。お客様との対話の中でいただいたヒントやアイデアが、今日の製品ラインナップを築き上げてきたという歴史があります。今はその動きが世界に広がり、各地域がお客様の声をもとに、その地域に合わせた製品を開発していくという動きにつながっています。

日本でもお客様の声が新しい製品を生み出す原動力になっており、日本で生まれたアイデアや製品が、アジア全域、ひいてはヨーロッパやアメリカで展開される可能性も出てきています。

――地産地消から日本発・世界展開ですね。最後に、今後についてお聞かせください。

私自身、ワゴに入社する前は、制御盤メーカーに勤め、お客様の立場でワゴの製品を使っていました。現場の方々がどのようなことで困り、どのようなものを求めているのかが肌感覚で理解でき、製品開発においてはそれを常に意識しています。現在もすでにお客様からいただいた声を元に、新製品のさらなる改良に着手しています。

当社の強みは、お客様の声を製品開発にフィードバックできる体制が整っていることです。単に御用聞きになるということではなく、お客様からいただいた要望を深く掘り下げ、潜在的なニーズを汲み取り、より良いソリューションとして形にしていく。その積み重ねがお客様との太い信頼のパイプを築くものと考えています。 「こんなことはできないだろうか」ということがあれば、ぜひ声をかけていただければと思います。