- 特集

- 2016年3月30日

【FAトップインタビュー】IDECが描く「新生IDEC」の未来 会社を作り直す覚悟で挑む新中期経営計画 市場と顧客中心の事業体制へ

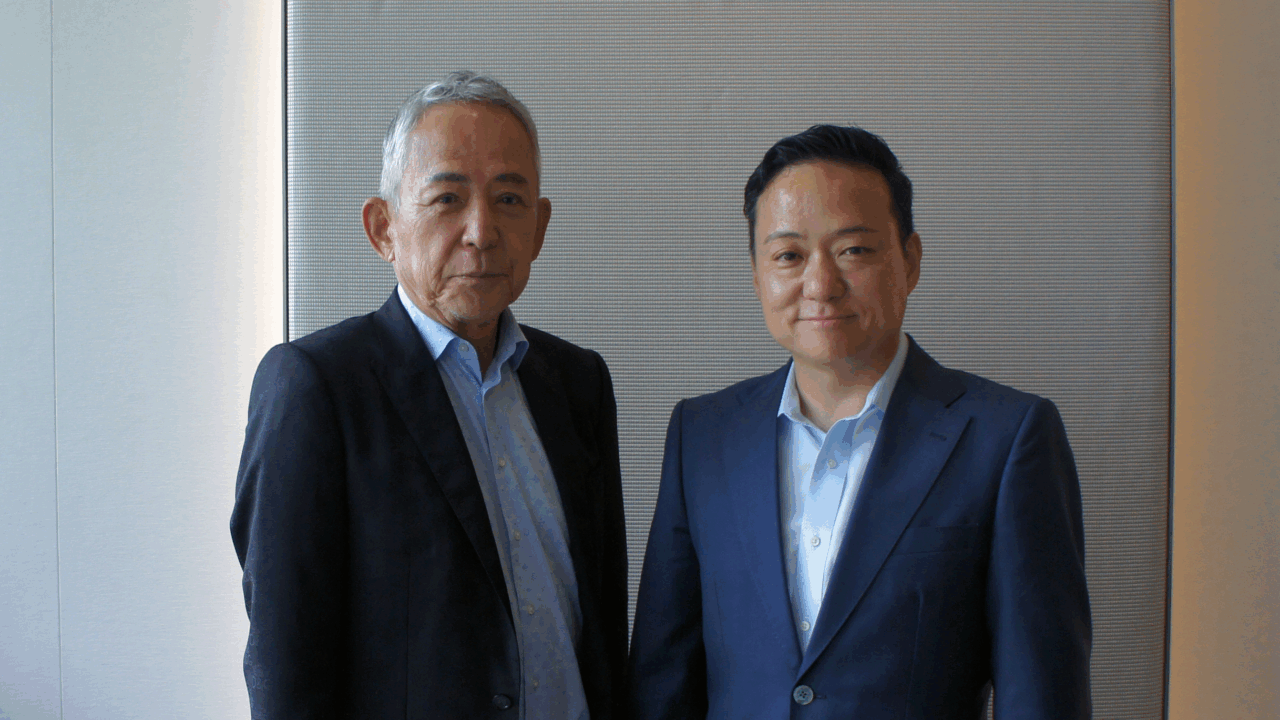

代表取締役会長兼社長 舩木俊之 氏

取締役常務執行役員 舩木崇雄 氏

コロナ禍のFA市場は、リーマンショックなど過去の大規模不況の時とは異なる動きを見せ、サプライチェーンは大混乱に陥った。今は落ち着いたものの、既存の仕組みの脆弱性、限界点が露呈することとなった。

IDECは、その反省をもとに、2025年度から始まった新中期経営計画で「新生IDEC」を打ち出し、1から会社を作り直す覚悟の大変革を進めている。大きな改革をどのような戦略で実行していくのか。舩木俊之会長兼社長と、新中計を推進するキーマンである舩木崇雄常務に話を聞いた。

コロナ禍以降に噴出した多くの問題点

ーーFA業界にとって2024年度は在庫問題で全体として厳しい状況でした。御社はいかがですか?

2024年度は、コロナ禍で起きたことの反省、いろいろな問題点が浮き彫りになった年でした。

コロナ禍後に極端な需要が生まれ、生産も納期も間に合わず、生産体制やサプライチェーンの長さが問題になり、代理店やエンドユーザーに多くの在庫が積み上がった結果、2023年度、2024年度に業績が落ち込んでしまいました。

そうした状況と経験を経て、今後も今の形のまま事業を続けていては難しいということで、新たな中期経営計画では「新生IDEC」を打ち出し、大きく仕組みを変えていこうとしています。

すべてを一新する覚悟で取り組む新中計

ーー御社はコロナ禍以前からドラスティクに改革を進めていた認識ですが、さらに大きく変わるのですね

この20年を遡ると、ITバブルがあり、リーマンショックがありました。そこでは経済が失速し、それにともなって需要も落ちました。しかし今回のコロナ禍では、経済が失速する一方で、FA機器の需要は急激に拡大し、受注や受注残がこれまでの3倍も積み上がるような異常事態が発生しました。今までは景気が悪くなれば受注が止まったり、縮んだりしていましたが、今回は需要拡大という正反対の動きとなり、そのためこれまで企業として機能してきたものが、まったく機能しなくなったのです。

それを反省し、2024年後半からは今後どうやっていけばいいのかという議論を重ね、結論として、すべてを刷新し、組織・体制を強くする方向に向かわなければいけないという形になりました。新中計は舩木崇雄 取締役 常務執行役員を中心に、新しく会社を作り直すレベルまで踏み込んで取り組んでいます。今期は痛みを感じながら投資も行い、業績からすればスロースタートになっていますが、中計の最終年度である3年目に完成するイメージで動いています。

長くなりすぎたサプライチェーンの見直しと顧客中心の営業体制へ

ーー舩木崇雄 常務におうかがいします。具体的に新中計ではどのような目標で、どんな取り組みを進めていますか

コロナ禍というパンデミックで需要が大きく変動するなか、サプライチェーンが長いことによって問題への対応が遅れ、歯止めをかけることができませんでした。その反省をもとに、新中計の生産戦略ではグローバルでサプライチェーンを短くするよう見直しています。営業から開発、生産までを迅速に対応できる体制にするため、「地産地消」に向けた体制整備を進めています。

またビジネス面も大きく変革し、強い業界はさらに強く、狙うべきところを狙っていけるよう顧客中心の「カスタマーセントリック」な取り組みを推進しています。その鍵となるのがソリューションビジネスの推進です。

大規模な改革であり、拠点の統合や分散への投資も進めることで、新中計の最終年度に目標へたどり着くための仕組みを作っているところです。

市場に合わせた柔軟な動きができる経営・組織体制に変更

ーーこれまでは日本にほとんどの機能があり、海外は営業が中心でした。海外売上比率が7割近くに達するなかで、日本中心からグローバルに軸足を置く組織・会社に変えていくというイメージでしょうか

今までは日本中心で、製品開発やマーケティングなど各機能別の組織体制となっていました。それに対して今後は、日本、米州、欧州、APACの主要な地域に、開発、生産、マーケティングなどの機能も持たせ、地域と機能の責任を明確化し、各市場に合わせた動きができるように変革していきます。

一方で、経営体制についても、執行役員会議を廃止し、グローバルを俯瞰し、どんな市場や業界に対して、どう攻めていくかといった事業戦略の方向性を決めるグローバルベースの会議体を開催するように変えました。

全体としてグローバルとローカルの2層構造とし、グローバルで事業戦略を決め、それをローカルがそれぞれの戦術に落とし込んで実行していく形になります。

地産地消、外部パートナー活用など変化に強い生産体制の構築

ーー地産地消の面ではいかがでしょう

開発拠点が日本とフランスにあり、これまで製品は自社で作るのが当たり前でした。しかし現在も業績の良い会社は、製品開発や設計、生産技術、購買、品証といったコントロールする部分は社内に置き、生産を外に出すことで、技術力とコストの最適なバランスを利益につなげています。

当社でもそれに倣い、日本+APAC、米州、欧州の3地域を中心に、今後は差別化できるもの、強化していくものは社内で生産し、汎用的なものは外部のパートナーに協力してもらうという形とし、生産効率の向上やリードタイム短縮、固定費削減など変化に強い生産体制を構築していきます。そのための新拠点の設立や既存拠点の統合、生産移管、外部パートナーの開拓などを進めていきます。

顧客の課題を的確に抽出して解決につなげる人材育成を強化

ーーカスタマーセントリックという面はいかがでしょう

グローバルでものづくりが高度化するなかで、標準コンポーネント品を提供していくだけでは勝つことはできません。コンポーネント単品ではなく、顧客課題を解決するカスタム・ソリューションが鍵になります。

機械メーカーやエンドユーザーもこれまでとは毛色の違う差別化が必要になってきています。そこに提案しサポートするには、その業界や市場の知見を持っていなければならず、先を読めないといけません。

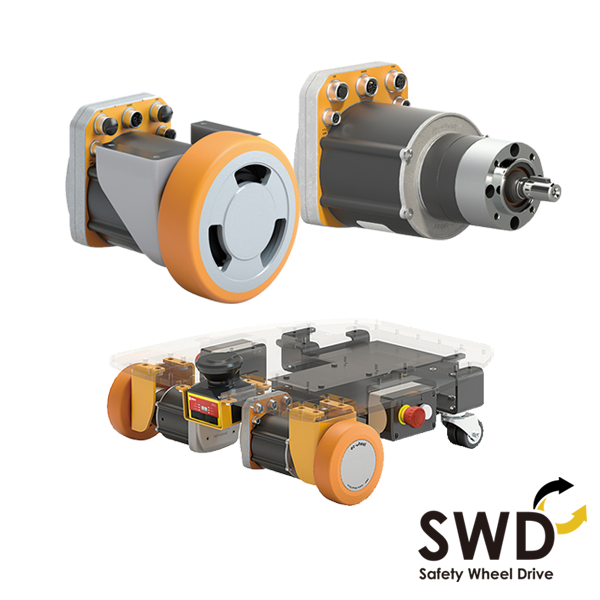

例えば買収した「ez-Wheel」はその典型的な製品で、お客様の要望はそれぞれに異なるため、その多種多様なニーズに対応しなければなりません。またミリ波レーダセンサは、レーザーセンサではできないことができる新しい領域の製品です。例えば病院や介護施設における見守りシステムなど、ソフトウェアと組み合わせて、プライバシーに配慮しながらエリア監視や人の動きの検知をするなども可能になります。こうした提案をするには福祉や介護、防犯など学ぶべきことは多くあります。

今後は市場や業界、技術に詳しく、考え、実行できる人、ブレーンの存在が強みとなります。技術営業をはじめ、そうした人材を多く育て、当社がその集団になることで今後の事業運営のベース、土台が出来上がると考えています。

FAコンポメーカーから脱却 「安全」を武器に新たな姿へ

ーーFAコンポーネンツの会社という見方は変えないといけませんね

当社は制御の会社で、そのDNAには「安全」があります。社会の安全、人の安全を守ることと、自動車や機械といった動くものを快適、便利にしていく。そうして安全・安心を提供するのが当社の事業領域。「安全」を最大の武器として、プロモーションや発信の強化を進めていきます。

グローバルで活躍する日本企業を技術で支える

ーー新中計における日本市場への取り組みについてはいかがですか

今の時代、グローバル化は避けられません。今後、日本の企業はもっと外に出ていく、海外も含めてマーケットの大きなところに進出していく時代になります。そのなかで当社がグローバルで物事を考え、軸足を置き、ビジネスの展開を強化していくことは、そのグローバルでの知見や実績を日本のお客様に提供し、お役に立つことへつながっていきます。日本のお客様が持っている強みと当社の強みを足して1+1=3にしていく。技術営業を通じてソリューションを提供し、グローバルで活躍できる日本企業が増えるサポートを進めていきます。さまざまな企業と協業を積極的に進め、お互いにプラスにし、その結果、日本の製造業を強くしていくということを考えています。

ーー最後にまとめをお願いします

新中計では「新生IDEC」として、3年で会社を革新していきます。これは社運をかけてやらなければいけないこと。内部を改革し、時代に合わせた事業構造や仕組みを作り上げていきたいと思います。