- コラム・論説

- 2015年4月1日

令和の販売員心得 黒川想介 (142)新しいマーケットの開拓にコミニュケーション力育成

令和になって7年も経ってくると、前の時代と比較ができる位の変化が見えてくる。

平成は昭和の経済バブル崩壊から始まり、時代を通してデフレ基調を過ごした時期であった。あまりにも長い間デフレ状況で過ごしてきたために、令和に入ってインフレ基調の流れになっても、デフレマインドが一人ひとりに色濃く残っているのが、これまでの令和期の特徴のようだ。

デフレマインドは、個人では消費に、企業では投資に慎重になりすぎるきらいがある。本来インフレは「価格が上がるから早めに買っておこう」という心理が働いて消費は活発になるが、デフレ心理は「価格がまた下がるかもしれない」と思って買い控えになる。企業も同様に、製品の価格は上がり、生産が忙しくなっても、この状態は続かないという心理が働いて、投資よりも内部留保に傾く。

平成はアベノミクスの頃からインフレ目標を定めて推移してきた結果、ようやく昨年600兆円を超すGDPを達成した。今後は、次第にインフレに慣れ、昭和のようなインフレマインドが少しずつ定着するだろう。そうなると製造業をマーケットに持つFA営業は成長するチャンスが多くなる。しかしどのようなマーケットが、どの製造業のパイが大きくなっていくかは正確にはわからない。ただ言える事は、現在、販売店営業が取引している受注ルート顧客が、昭和期のように生産力強化のためにラインを増設する投資を行うことは極めて少ないということだ。

平成期のFA営業の業界は、昭和期の延長線上にあっていろいろな面で成長してきた。しかし令和期には少し違った目でマーケットを見ないと成長の鈍化を招き、結局は現状維持路線を踏襲することになる。幸運にも既存の受注ルート顧客が新しい需要を作ってくれるなら、それまでやってきたような受注活動を強化し、新しい経験をプラスしていくことができる。しかし令和期は、江戸期からダイナミックに代わって明治期を迎えたように、FA営業のマーケットも同じような変わり方をすると考えた方が良い。歴史は連続していても、社会の価値観と技術が新しくなって次の時代は作られていく。FA営業のマーケットも、社会の価値観とIT技術がプラスされた新しい技術で令和期のFAマーケットが作られていくのだ。

平成期に育ち、活躍してきたFA販売員は、昭和期の販売員が結構な比重をかけてマーケティング営業をやっていたことを知らない。FA業界にとって昭和期は、江戸期から明治期に変わったような変わり方だった。それまでの機械生産から新しく電気制御技術で生産するようになり、新しいマーケットの誕生であったのだ。そのため営業は新しい需要を見つけて、その需要にあった商品を新たに開発し、それらの商品の新しい用途を発見する活動になった。これらの1連の活動を推進したのがFA営業であった。

平成期の販売員は、大きくなって安定したマーケットで商品を売ると言うセリング活動一本で営業してきた。したがってマーケティング的な活動はほとんどしていない。現状でも、FAメーカー営業が販売店営業に求めている情報は商談情報のみである。彼らは特にメーカーが選定する花形企業や販売店営業の主力顧客をターゲットにした商談テーマの活発化を求めている。そうした状態でも販売店営業が飛躍できるなら、主力顧客に特化した営業活動も良いが、令和に大きく飛躍するためには現状の主力の受注ルートに依存するだけでなく、新しいマーケットの模索に力を注がなければならない。

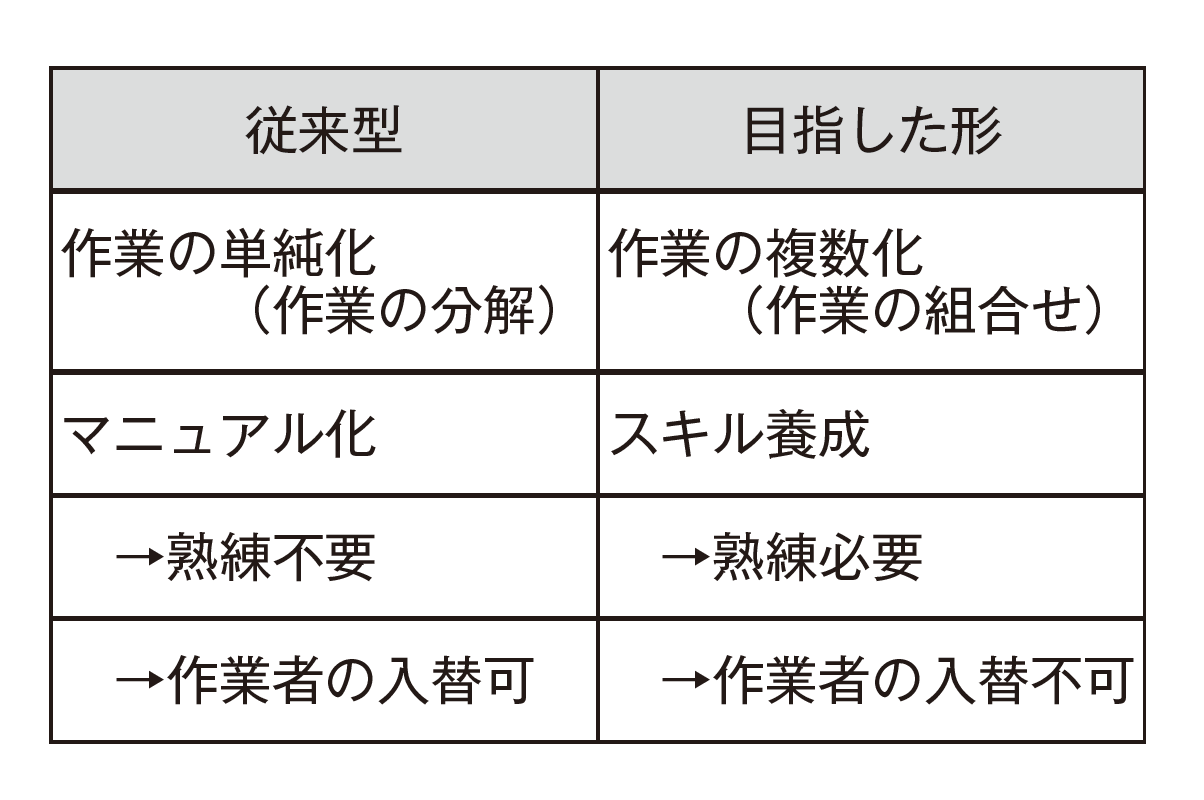

顧客内部で会う人が変わり、その中で出会う商品や今までに出会わなかった情報に新鮮さを感じる販売員の育成が急務になっている。しかしこれがかなり難しい。なぜならリピート受注のある部品営業は部品の話をすれば営業的な会話ができた。そのため、新規客層の人との対人関係を作るコミニュケーション力が育っていないからだ。

-

東芝、東芝レビュー最新号を発行 特集「レジリエントな社会に貢献するセキュリティ技術」

-

キーエンス PLC「KV-Xシリーズ」・サーボシステム「SV3」シリーズ 高性能&オープン性を極限まで向上【FA総合特集】