- FA業界・企業トピックス

- 2018年7月25日

【FAトップインタビュー】東洋技研 国内設計・国内製造 純国産の強みを活かす 日本の顧客を最優先に考える端子台メーカーに 代表取締役社長 関 高宏 氏

先行き不透明な状態が続くなか、製造業のサプライチェーンは大きな転換点を迎えている。特にコロナ禍での部材不足、納期問題は市場に大きな混乱を巻き起こし、調達先選びに関しては、製品の品質はもちろん、その供給力や対応力も含めた信頼や信用が強く求められるようになっている。

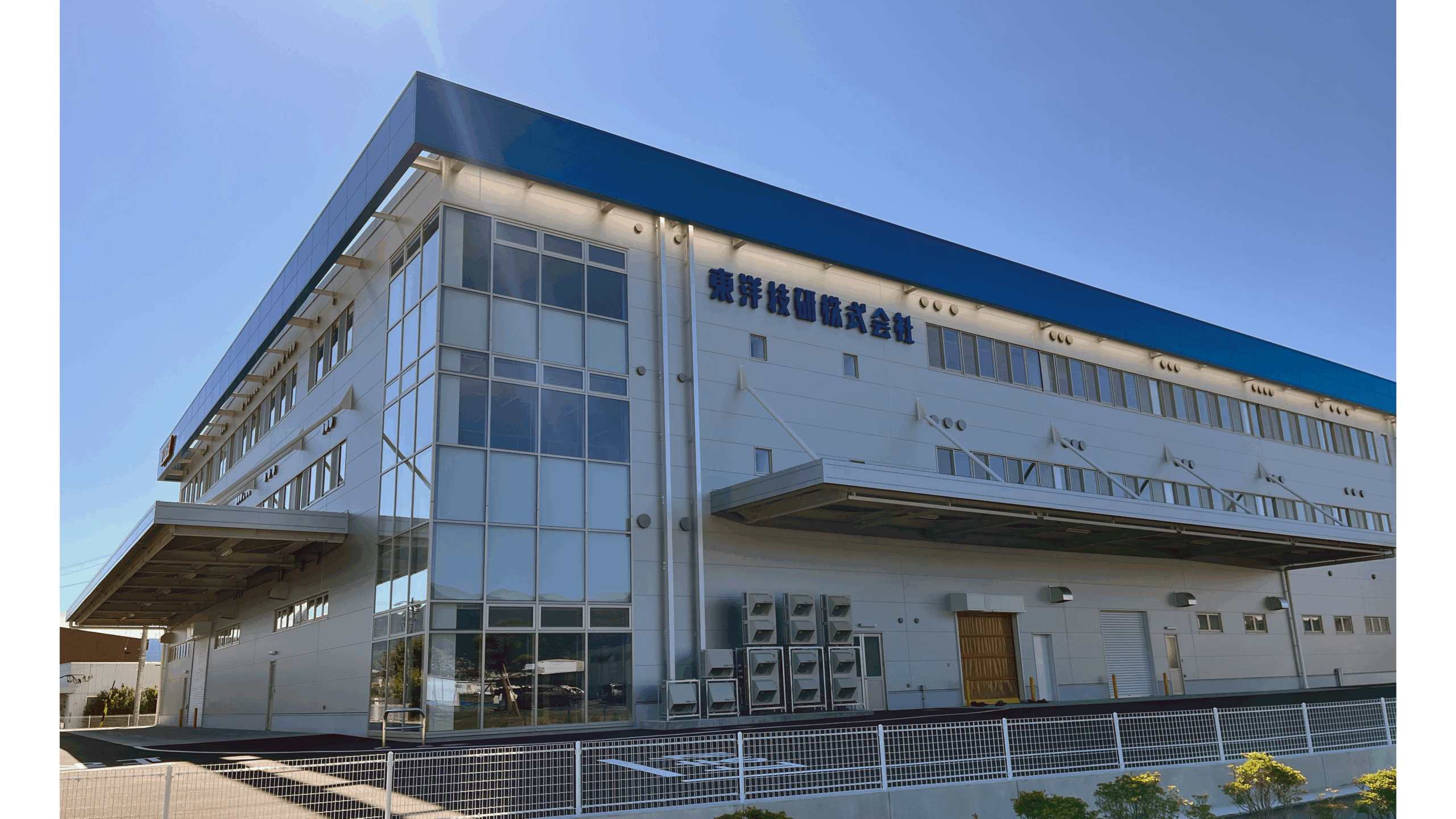

そのなかで東洋技研は、長野県諏訪地域に本社・工場を集積し、国内設計・国内製造にこだわる純国産の端子台メーカーとして顧客からの信頼は厚い。2025年45月には敷地内に新工場が竣工し、さらに生産力、供給力を強化し、足元の基盤を固めている。そんな純国産の端子台メーカー・東洋技研の関高宏社長に話を聞いた。

BAやインフラが下支えした2024年度

ーー2025年度のこれまでの進捗について

弊社は10月が決算期となり、今期は2024年11月から1月にかけては若干回復の兆しが見えましたが、アメリカの政治情勢や中東問題の再燃などで不透明感が増し、2025年2月後半から現在までは何とか対前年を維持しているという状態です。

事業分野別に見ると、FA(ファクトリーオートメーション)関連、特に工作機械向けの落ち込みは大きいですが、一方でBA(ビルディングオートメーション)や建築、インフラといった国内需要に支えられている分野は比較的堅調に推移しています。本来であれば、今年はFAが回復し、全体の数字を押し上げるはずでしたが、今のところはBAやインフラ系が下支えしている構図が続いています。

ーー製品別で好調/不調なものは?

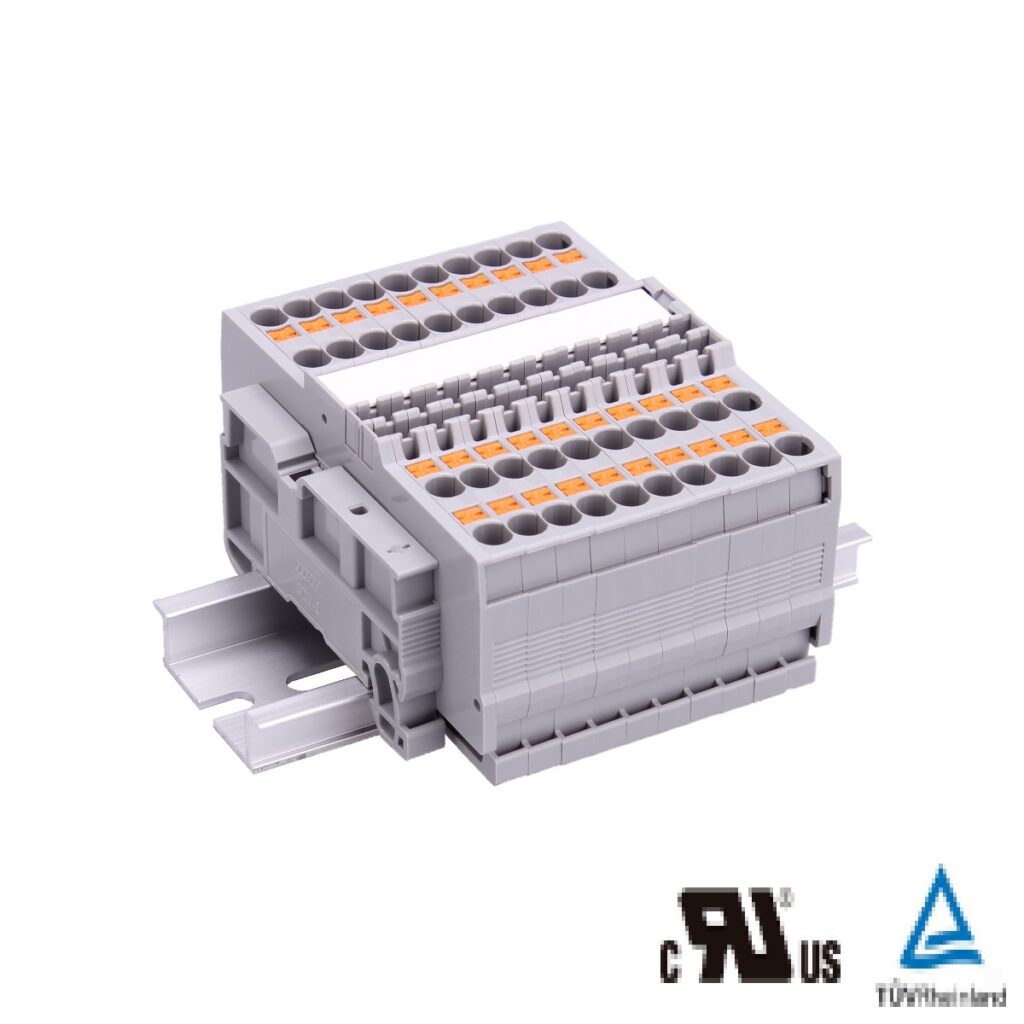

製品分野別にセグメント分けしており、大きく「端子台」「接続箱」「トランス」「省配線」、「コネクタ・スイッチ」の5つの柱の構成となっています。祖業である端子台が事業の屋台骨となり、残りの4つのセグメントが支えるといったバランスです。

自社工場で開発・製造している「端子台」と「省配線」は伸びが顕著で、特にCC-Linkに対応した省配線リモートI/O「MT1XR」シリーズは、非常に好評をいただいています。前回2023年のIIFESではCC-Link以外のネットワークにも対応したリモートI/Oを参考出品しており、今年のIIFESではより具体的なお知らせができると思います。

安全・安心な電気利用を支える端子台

ーー端子台をはじめ、御社を取り巻く事業環境をどう見ていますか?

電気機械にとって端子台は、PLCやサーボアンプといった制御機器と違い、単価が数十円、数百円の「刺身のツマ」のような存在です。しかし端子台は電気を使うシステムがある限り、決してなくなることはありません。それがネジで留めるのか、スプリング(プッシュイン)で差し込むのか、といった接続方式の違いはあれど、決まった場所に決まった容量の電気を安全・確実に流すという基本的な役割は不変です。

当社の製品は、工作機械や半導体製造装置といった装置産業はもちろん、電力や鉄道、通信といった社会インフラ分野でも広く採用いただいています。特に重要インフラの分野では、安全性、安定性、信頼性が絶対です。無線技術はとても便利で普及が進んでいますが、産業用ではノイズなどの影響も考慮しなければなりません。そうなると結果として、何十年と問題がおきていない既存技術、実績のある仕様が求められ、端子台を使った有線技術はこれからも引き続き使われていくものと思っています。

実際に電力会社向けの設備などでは「何十年も前に納入されたものと同じ仕様の端子台が欲しい」という問い合わせをいただくことは珍しくありません。たった数十円の部品を変えたことで万が一の事態が起きたら、誰が責任を取るのか。担当者の方も安易な変更はできないのです。

発電所で電気が作られ、送電網を通って工場や家庭に届けられる。このシステムが根底から覆らない限り、当社の仕事がなくなることはありません。もちろん設備の老朽化は進むので、そのリプレイス需要は今後も着実に発生します。当社はそうしたお客様の要望に応え続けられる会社として、日本のものづくりを足元から支える、そういう存在でありたいと考えています。

国内開発・国内生産の安心感

ーーその点では 国内開発・国内生産の「純国産」は強みになりますね

非常に大きいと思います。日本の開発者が、日本の国内工場で、細かな部品から完成品までを、日本の従業員と共に作っているという体制が、お客様にとっての「安心感」につながっています。特に数年前の世界的な部品不足の際、その価値が改めて浮き彫りになりました。

当時、海外メーカーからの部品供給が滞り、多くの企業が生産停止の危機に瀕しました。もちろん当社も全く影響がなかったわけではありませんが、お客様と緊密にコミュニケーションを取り、分納の相談をさせていただくなど、できる限りの対応を尽くした結果、影響は最小限に抑えることができました。

大きなお客様や大きな市場を優先したり、「代替品を送るだけ」といったドライな対応も答えとしては間違っていないのかもしれませんが、お客様のことを考えると決して良いことではありません。トラブルが起きた時に、一緒に悩み、考えてくれるメーカーなのかどうか。その差は非常に大きい。あの部品不足をきっかけに、我々に切り替えてくださったお客様も数多くいます。こうした有事の際の対応力、お客様に寄り添う姿勢は、日本市場を最優先に考える国内メーカーならではの強みだと自負しています。

新工場によって生産力・供給力を強化

ーー製品そのものの性能だけでなく、供給体制やサポートを含めた総合的な「信頼性」が問われているわけですね。その信頼性をさらに高めるため、生産体制の強化にも取り組んでいると聞いています。

ちょうど今、工場のグランドデザインを大きく描き直しているところです。5月に工場と倉庫を兼ねた7800平方メートルの新棟が竣工し、現在は機械の搬入など生産に向けた準備を進めています。

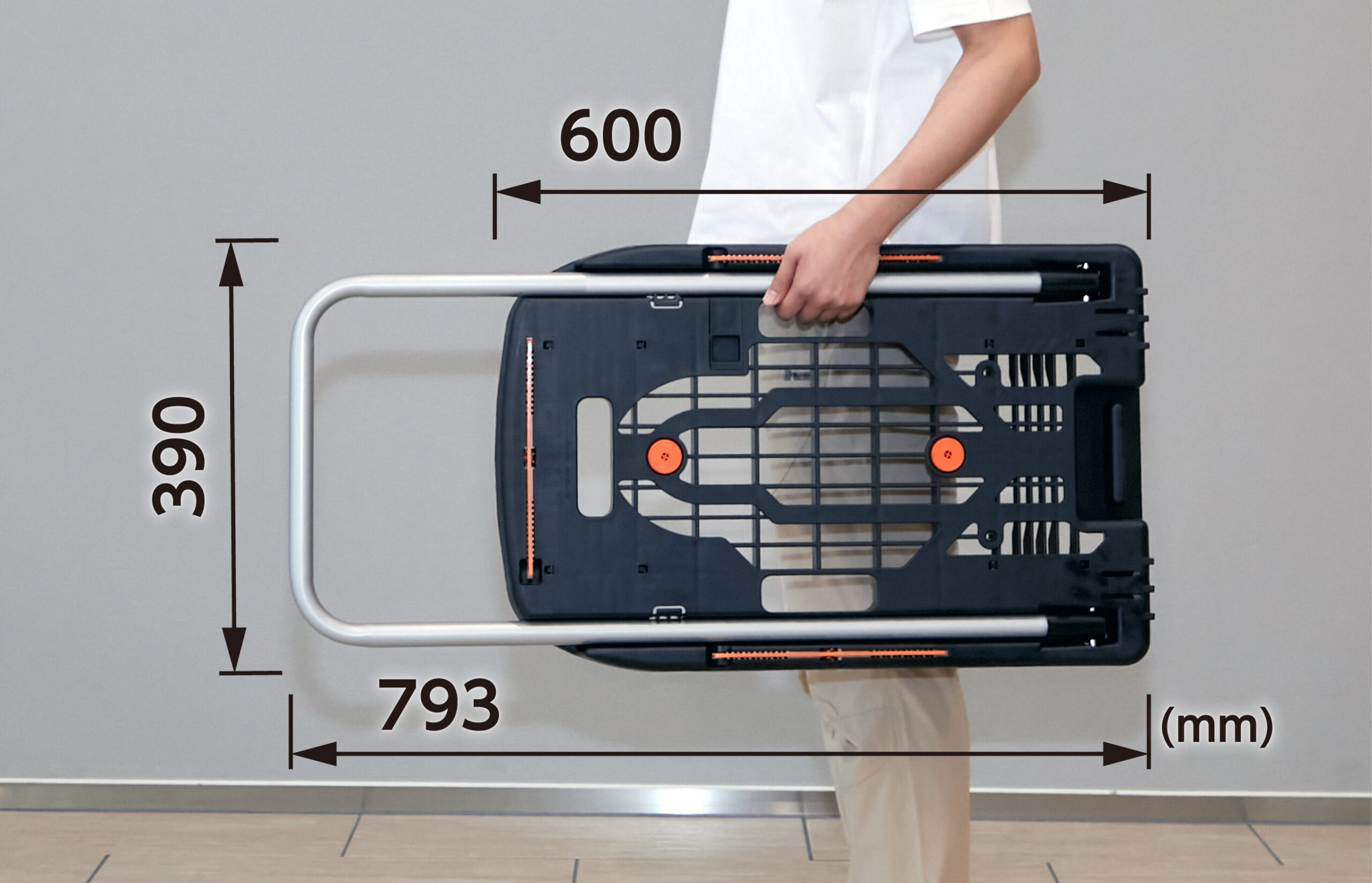

新棟は端子台の組立、検査、出荷機能を備え、パレット式とケース式の自動倉庫を導入して各工程を自動倉庫と近い位置に配置し、生産性を大幅に改善した工場になる予定です。これまで部品の搬送や供給作業を自動倉庫が担い、そこに充てていた人員を組み立てや検査に回すことで、リソースはこれまでと変わらずで生産量をアップしています。

顧客と親密な関係性構築の継続強化

ーー今後について

営業面では、お客様の工場などにお邪魔して開催する「ミニ展示会」のような、アナログで密着した活動を引き続き強化していきます。当社が扱っている製品は、デジタル上でスペックを見るだけでは、その良さがなかなか伝わりません。実際にモノを見て、触って、開発担当者や営業担当者の熱意を感じていただくことが大切です。そうした地道な活動を通じて、仕様変更の労力がかかっても良いから当社の製品を使ってみたいと思っていただけるような親密な関係性を築いていきたいと考えています。

また新製品としては、要望の多いコモン端子台のラインナップ拡充や、防水機能を持った端子台付き中継ボックス「BOXTR」のバリエーション追加などを予定しています。

端子台業界は、競合他社の事業譲渡などがあり、変化の時を迎えています。その中で当社は、ネジ式もスプリング式も両方開発・製造でき、かつ常に新製品開発を続けている、国内では唯一無二のメーカーだと自負しています。これからも純国産メーカーとしての矜持を持ち、お客様一人ひとりに寄り添いながら、高品質な製品と安心を届け続けることで、日本のものづくりを支えていきます。https://www.togi.co.jp/