【○○なカイゼン 第六話】 B品から出たA品 問題顕在化させより高度化

大変に残念なことですが、食品や自動車の業界で産地や数値の偽装のニュースが続いています。うわべを取り繕って目先の問題を回避したことが、結果として最悪な結果につながったといえます。しかしその反対に取り繕いを止めることで素晴らしい結果を生み出すこともあります。今回はそう言った事例をご紹介いたします。

食品メーカーのY社でカイゼン指導していた時の話です。ハム製造ラインを見るとカイゼンは進んでおらず、いろいろな問題が目に付いたのですが、そこで発生している品質不良の数字を見ると、ほぼ不良ゼロに近い素晴らしい数字が出ていました。疑問に思い調べてみると、外観や重量の検査で不合格となったB品は細かく刻んでピザ屋さんに売っており、売れたのだから不良品としてはカウントしないということでした。本来ならば不良品であったものが、良品扱いになっていたので良い数字が出ていたのでした。しかしいくら売れたといっても安い値段で売っているので、決して儲かってはいませんでした。

そこで、本来の品質基準に達していないモノは、いかに売れていようが不良品としてカウントしましょう。そしてその不良がなぜ発生したのかを追求し、良品にしていきましょう、とこれまでの考え方を変更してもらいました。これまでは基準から外れていても不良品とカウントされずこれで良しということになっていましたが、これからは合格したA品以外は不良品ですから、優秀であった数字が突然とんでもなく悪い数字に変わりました。しかし、どういう時にどういう不良品が発生するかということが分かるので、カイゼンが進み、極めて短時間のうちに不良が低減し大きな利益を生み出すようになりました。

ところがその結果1つ困ったことが起きました。良品が増えたことで、B品が減ってしまい、これまでピザ屋さんに売っていた分が用意できなくなってしまったのです。出荷を止める訳にはいかなかったので、せっかく作ったA品をシュレッダーにかけてピザ屋さん向けに出荷しました。しかしものすごく安い値段で売っているのでこれではよくないということになりました。

そこで私はわざわざB品を作ろうと提案をしました。これまでのB品は、A品と較べて重さが足りなかったり、割れがあったり、形が悪かったりということでした。しかし、細かく刻んでしまうのであれば、これらの判断基準は全く問題になりません。そうであれば、形も大きさもこれまでの基準である必要が全くないので、一番作り易く効率的な方法を考えました。市販品のハムの形は、端は丸くおわん型で、金具のついたケースで作りますが、重点量を増やすため四角で金具がないケースに詰めることにしました。長さも、設備制約一杯まで大きくしました。また、その形で流通させずすぐにシュレッドするので、ケースは耐久性を求めず安い素材を使い、シュレッドしやすい形に変えました。その結果、これまでよりもかなり安いコストでピザ屋さん向けの製品を作ることができました。A品の品質を上げ、B品を専用化しコストを大幅に下げたのです。

もし高い数字を維持することにこだわっていたら、このような素晴らしい結果には決してならなかったと思います。B品を減らしてA品を増やし、元々のB品を新たなA品へと進化させました。まさに「B品から出たA品」です。問題を顕在化して本質的なカイゼンをすることで大成果に到達した事例です。

日本カイゼンプロジェクト 会長 柿内幸夫

1951年東京生まれ。(株)柿内幸夫技術士事務所 所長としてモノづくりの改善を通じて、世界中で実践している。日本経団連の研修講師も務める。経済産業省先進技術マイスター(平成29年度)、柿内幸夫技術士事務所所長 改善コンサルタント、工学博士 技術士(経営工学)、多摩大学ビジネススクール客員教授、慶應義塾大学大学院ビジネススクール(KBS)特別招聘教授(2011〜2016)、静岡大学客員教授 著書「カイゼン4.0 – スタンフォード発 企業にイノベーションを起こす」、「儲かるメーカー 改善の急所〈101項〉」、「ちょこっと改善が企業を変える:大きな変革を実現する42のヒント」など

一般社団法人日本カイゼンプロジェクト

改善の実行を通じて日本をさらに良くすることを目指し、2019年6月に設立。企業間ビジネスのマッチングから問題・課題へのソリューションの提供、新たな技術や素材への情報提供、それらの基礎となる企業間のワイワイガヤガヤなど勉強会、セミナー・ワークショップ、工場見学会、公開カイゼン指導会などを行っている。

■詳細・入会はこちら

-

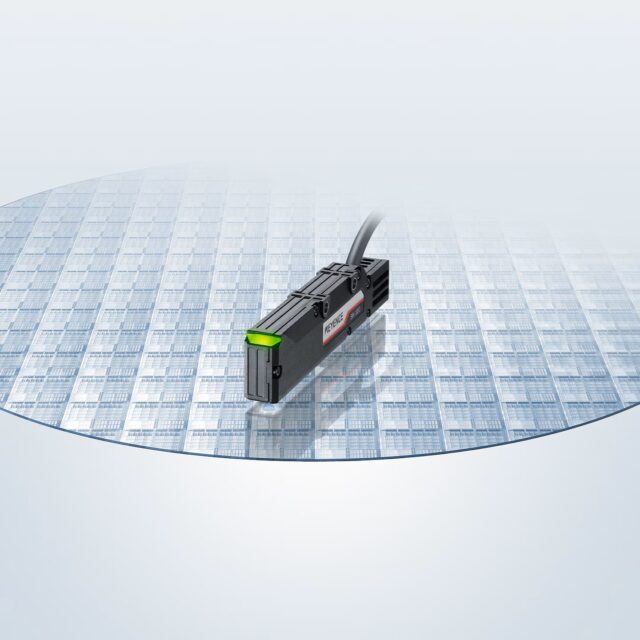

キーエンス、インライン静電気測定器「SK シリーズ」発売 ワーク帯電量を±1.0Vの高精度で常時監視

-

【FAトップインタビュー】ワゴジャパン、飽くなき制御盤の省スペースへの挑戦 より薄く、小さくなったコネクタ端子台「PM32シリーズ」日本での開発強化で、利便性をさらに向上