【制御盤の未来と制御盤DX】フジイ×EPLAN まごころ込めてコツコツと 盤製造の最適化と成長加速に向けたEplan導入

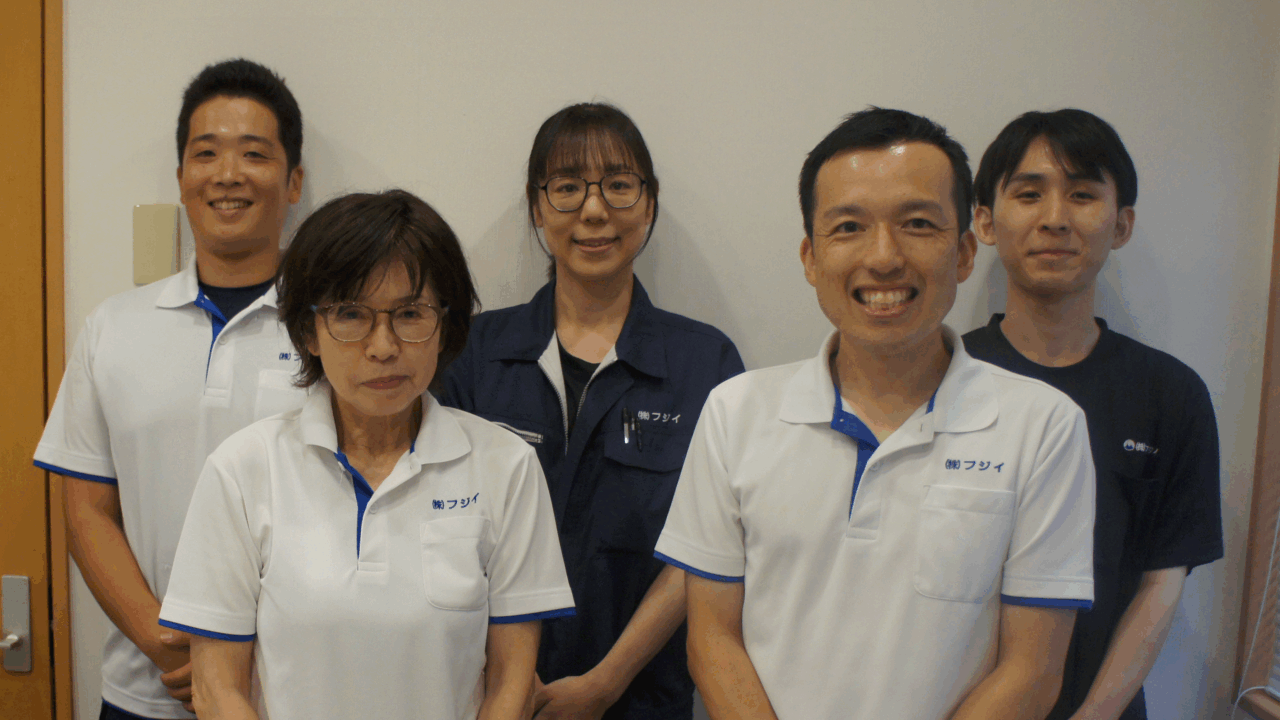

岐阜県美濃加茂市の制御盤メーカー・フジイは 、「 まごころ込めて、コツコツと」のモットーの通り、顧客と社員、地域とともに着実に成長を続けてきた。地方の中小企業、制御盤メーカーという難しさ・厳しさに直面しながら、社員の待遇や福利厚生の充実、効率的な生産の仕組みの整備など、本来、企業としてやるべきことをしっかりやってきた結果が今につながっている。

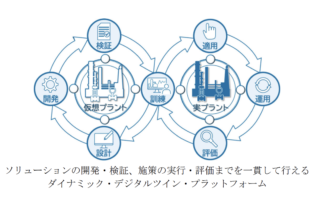

そして、さらなる土台の強化と未来への成長に向け、制御盤の製造最適化のためのデジタル基盤としてEplanを採用。デジタルツールによって制御盤の組み立て・配線作業を効率化して生産可能な面数を増やすとともに、標準化して人材採用と定着、育成の課題解決につなげようとしている。そんな地方の制御盤メーカーの取り組みについて、フジイ 専務取締役 藤井 辰徳 氏に話を聞いた。

1997 年創業の制御盤メーカー コツコツと一歩ずつ成長

――御社について教えてください

1997 年に電線加工を行う会社としてスタートし、その関連で制御盤の組み立てを手がけるようになり、2012年に法人化して今年で13期目となります。

主に産業用機械に搭載される制御盤の設計・製作と、機械の血液ともいえるケーブルの加工、完成した制御盤の設置や設備装置の現地配線工事まで一貫して対応し、毎月150から200 件ほどの案件があり、年間で950~1050面ほどの制御盤を製作しています。現在は本社工場と第2工場が稼働しており、第3工場もまもなく完成予定です。従業員も順調に増えており、来月には49名、来年度には新卒社員も2名加わり、50名を超える体制となります。この採用難の時代に、多くの若い方達に選んでいただけることを大変ありがたく感じています。また事業エリアの拡大を目指し、3年ほど前に兵庫県のケーブル加工会社「サンビーム」をグループ会社として迎え入れ、関西方面のお客様にも対応できる体制を整えました。

――順調に成長を続けています

当社はモットーとして「まごころ込めて、コツコツと」を掲げており、実際にコツコツと地道に成長をしてきました。どんな仕事も、スポーツもそうですが、一足飛びに偉業を達成することはできません。日々の小さな積み重ね、つまり「コツコツ」と努力を続けることが、お客様からの信頼を得る一番の近道だと考えています。「コツコツが勝つコツ」という言葉の通りであり、全社員がこの理念を胸に、地道に、心を込めてものづくりに取り組んでいます。

分業化と労働環境の整備で社員にやさしい盤メーカーに

――年間950~1050面は結構な生産規模です

「FDS生産」という独自の取り組みが生産を支えています。「FDS」とは「フジイ・デジタル・スペシャライズ」の略で、デジタル技術を有効に使って効率的に製造できるようにしようという取り組みです。当社と同じような中小規模の制御盤メーカーの場合、一人の作業者が部品の取り付けから配線、検査までを一貫して行う、いわば「職人の世界」であることが多いです。しかし、それでは特定の技術者に業務が集中してしまい、生産性の向上や技術の継承に課題がありました。そこで当社では、この工程を「組み立て」と「配 線 」、「 総組(仕上げ)」という3つのチームに分け、分業化することにしたのです。それぞれのチームが専門性を高めることで作業効率が向上することに加え、新人でも特定の作業に特化して早期に戦力化できています。また、作業に使う部品や工具もチームごとに集約できるため、工場の整理整頓にも繋がっています。この業界ではまだ珍しい取り組みですが、さらにデジタルの技術を加えていき、このFDS生産をさらに加速させていきたいと考えています。

――効率化と技術承継の両立は素晴らしいです

社員が働きやすい環境を作ることが、結果的により良い製品づくりに繋がり、会社を強くすると考えています。福利厚生や社内コミュニケーションの活性化にも力を入れていて、例えば、月に2回の「ノー残業デー」や、定時より早く退社できる「プチプレミアムフライデー」を設けて、プライベートな時間を大事にできるようにしています。ほかにも、業務に必要な工具などを自由に購入できる「あったらいいな制度」や、毎月の全体朝礼で誕生日の方に少し豪華なスイーツをプレゼントする「誕生日プレゼント制度」など、社員の声から生まれたユニークな制度もあります。また、社内報を給与明細と一緒に配布して社員のご家族にも会社や仕事の様子を知ってもらったり、全社員をグループ分けして社内清掃や地域清掃などに参加してもらい、業務以外の場面で交流する機会を作ったりもしています。制御盤メーカーは外から見ると、どんな会社で、どんな仕事をしているのか分かりにくく、そうした部分が採用の難しさにもつながっています。地方にある中小企業だからこそ、しっかりとした組織や仕組み、待遇などを整備することが重要だと考えています。

「製造の最適化」を目指してEplan導入を即決

――Eplan導入について、いつから、どういった経緯で導入されたのですか?

Eplan を本格的に使い始めたのは2025年1月頃からです。電気設計CADとして設計の効率化を目的としたのではなく、製造の最適化ができる「制御盤の製造支援ツール」として導入しました。

――「制御盤の製造支援ツール」としての導入は珍しいパターンです

導入前は大きな4つの課題があり、1つ目は「急ぎや短納期への対応」、2つ目は「人材難」。専門的な分野であるため、熟練の技術者がなかなか集まらないこと。3つ目は「育成の難しさ」。未経験で入社した新入社員を一人前に育てるのに、少なくとも1年はかかってしまうこと。そして4つ目は「品質のばらつき」。どうしても人の手作業に頼る部分が多いため、品質が不安定になりがちであること。これらの課題の解決策を探るなかでEplanに出会ってすぐに導入を決断しました。

――即決した理由は?

もともと制御盤のDXや効率化に関する情報を常に探していて、その過程でEplanの存在を知りました。そこからEplanのブログを読んだりして深く調べていくうちに、これは単なる電気設計CADソフトではなく、製造工程全体を革新できるポテンシャルを秘めていると感じました。制御盤製作の生産性向上にここまで特化し、マッチするツールは他にないと確信して即決しました。はじめから製造の最適化で探していたので、ほかの電気設計CADと比較することはありませんでした。

――具体的に、Eplanのどのあたりが自社の課題に効くと思ったのですか?

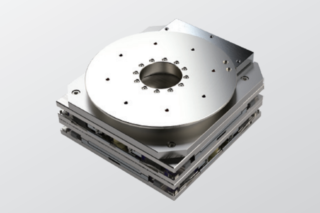

従来の制御盤製作は、図面を読み解き、部品を取り付け、次に配線するケーブルの長さを測り、ケーブルを作成し、そして配線する、という直線的な流れでした。これでは各工程で待ち時間が発生します。しかし、Eplanを使えば、お客様からいただいた図面を元に3Dデータを作成することで、部品リストや配線に必要なケーブルの長さや接続情報が記されたリスト(布線表)が自動で作成されます。これにより本社工場で部品を取り付けている間に、第2工場のケーブル加工部門で並行して配線用のケーブルをすべて準備しておくといった形で同時進行が可能になるのです。結果として作業の待ち時間がなくなり、納期短縮が実現できると考えられました。さらに、配線作業の支援ツール「Smart Wiring」を使えば、タブレット端末に表示される3Dモデルと配線ルートの指示に従って作業を進められるため、電気図面が読めない新人作業者でも、正確かつ効率的に配線作業を行うことができます。これにより、これまで1年かかっていた新人教育の期間を大幅に短縮できるだけでなく、作業者による品質のバラつきも解消できると感じました。

――顧客からの支給図面がEplanで書かれていないと、御社でEplan用に書き直す手間がかかります。その辺はいかがですか

そうした声をよく聞きます。確かに一品一様の案件であれば手間がかかるかもしれませんが、当社の場合はリピートのお客様がほとんどです。産業用機械の制御盤は、案件ごとに仕様が異なるとはいえ、基本的な構成が似ていることが多く、ゼロから作図するのではなく、過去の類似案件のデータをコピーして修正を加える形なので、想像されているほど時間はかかりません。むしろ、その後の製造工程で得られるリードタイムの短縮や品質向上といったメリットの方がはるかに大きいと感じています。Eplanで書き直すことで、正確なケーブル長が事前に分かり、材料の無駄もなくなりますし、データというエビデンスに基づいているため、お客様とのコスト交渉もスムーズに進められます。

――実際に使ってみていかがでしたか?

まだ使いはじめたばかりですが、当初の想定通り、製造現場の効率は着実に上がっています。制御盤業界はアナログなイメージが根強いですが、3D電気設計で制御盤の完成形を可視化できるようになったことが、企業としてのDX推進が見え、社員のモチベーション向上にも繋がっています。採用面接の際にも、Eplanのような最先端のデジタルツールを使っていることを話すと、特に若い方々は非常に良い反応を示してくれます。

デジタル推進で誰もが働きたいと思える制御盤メーカーへ

――今後の展望について

まずは配線ルートを自動で設計してくれるルーティング機能の本格的な活用をスタートし、将来的には現場から紙図面をなくし、全作業者がタブレット一つで仕事ができるペーパーレス環境を実現したいです。

さらにその先には、ケーブルの自動加工機やティーチングレスで組み立てを行うロボットの導入も視野に入れています。3次元座標データとAIを組み合わせれば、そうした未来も決して夢物語ではないと考えています。

目指すところは、デジタル化を推進することで、生産性を高めるだけでなく、この業界のイメージを刷新し 、「 フジイで働きたい」と思ってもらえるような、魅力的で未来のある会社を作っていきたいと思っています。

https://fujii-e.co.jp/