- FA業界・企業トピックス

- 2013年7月17日

GEA発足記念トークセッション 日本製造業の鍵を握る標準化戦略の重要性「世界に合わせる」から「自ら創り出す」へ

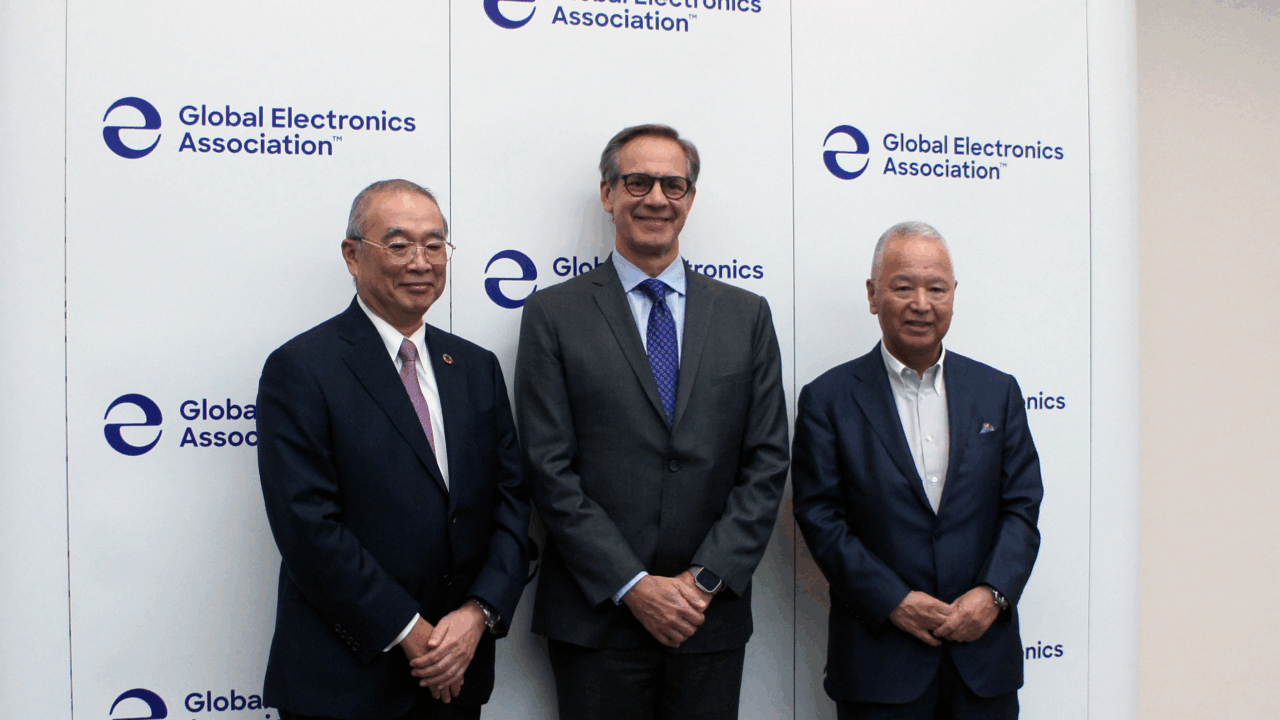

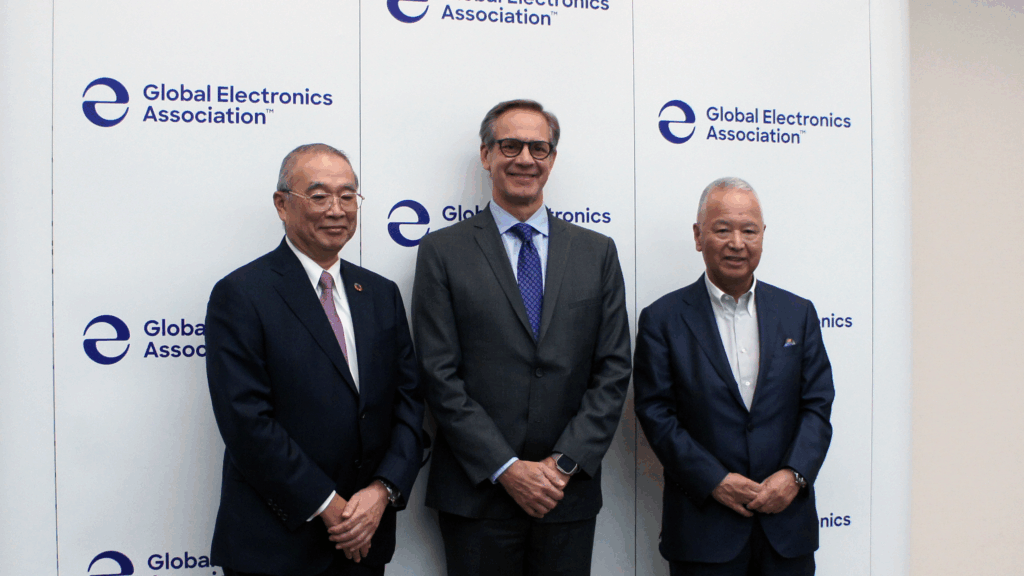

電子機器の信頼性向上やサプライチェーン強化を目的としたエレクトロニクスの国際的な標準化団体IPCは、活動をさらに進化させるため、組織名を「グローバル・エレクトロニクス・アソシエーション(GEA)」と改め再スタートを切った。それを記念して、産業標準化をテーマに、日本のエレクトロニクス産業の未来を展望するトークセッションを開催。GEA社長兼CEOのジョン・W・ミッチェル氏と、元経済産業大臣の甘利明氏、日本産業標準調査会 会長の遠藤信博氏を招き、グローバル市場で日本企業が生き残るための標準化戦略の重要性について議論を交わした。

■日本の誤解「良いものを作れば売れる」時代の終焉

最初のテーマは「標準化をどう産業成長につなげるか」、

甘利氏は「私が経済産業大臣だった18年前に『国際標準化政策』を打ち立てた。ビデオの規格争いで、かつて技術的に優位とされたベータマックスが、市場ではVHSに敗れたということがあった。これは、使えるソフト(ビデオカセット)の数がVHSに圧倒されていたから。つまり市場を制したものが『良いもの』としてスタンダードになるのであって、技術の優劣だけで決まるわけではない。日本の産業界が持つべき視点は『国際標準にどう合わせるか』ではなく、『いかにして自分たちの技術を世界標準にするか』という競争だ。企業の標準化部署は、単に情報を集めるだけでなく、自社の技術を世界に広めるための『戦略部隊』でなければならない」とした。

さらに「エレクトロニクス分野は技術のライフサイクルが非常に短い。国同士で話合って決める公的な国際標準(デジュール標準)は、国家間の利害調整に時間がかかり、標準が決まる頃にはその技術が陳腐化しかねない。一方、GEAのような業界関係者が集まって合意形成を進める『フォーラム標準』は、マーケットに合わせたものでスピードが早い。このスピード感の違いを認識し、うまく使い分けることが、今の時代には不可欠だ」とした。

■知的財産の活かし方

続いて遠藤氏は、標準化の捉え方について別の視点から解説。「知的財産(IP)の活かし方には二つの側面がある。一つは『特許』。これはシーズ(技術の種)の視点だ。もう一つが『標準化』であり、これはマーケットの視点からIPを活かす方法だ。標準化されれば、多くの企業がそれをベースに製品を作れるようになり、結果として市場が拡大し、コストも下がる。しかし日本は島国であり、欧州のように市場が地続きでないため、企業間で標準化について議論する機会が生まれにくい。GEAのような世界中の関係者が集う『議論の場』は、日本企業にとって極めて価値が高い」とし、日本は特許ばかりに目が向いているが、もっと標準化の議論の場に参加するべきだとした。

■日本産業の未来の鍵を握る標準化人材とは?

両氏共に、日本の産業が生き残るためには世界の標準化の議論の場に参加することを挙げ、日本の製造業は「標準化人材」を育成し、増やさなければなければならないというが、標準化人材とはどのようなスキルを持ち、キャリアが求められるのか?

甘利氏は「何よりも『戦略性』だ。自社の持つ優位性を、いかにして世界の市場に浸透させていくか。これは経営戦略そのもの。標準化は、その戦略を実行するための重要な武器となる。守りの経営では、もはやグローバル競争には勝てない。攻めの経営を実践できる『アニマルスピリット』を持った人材が必要だ」とし、遠藤氏は「技術を深く理解していることは大前提。しかしそれ以上に、『人間社会が何を望んでいるのか』『我々の技術で社会にどのような価値貢献ができるのか』を構想できる力が重要だ。それはマーケティングの視点かもしれないし、より長期的な視点での社会貢献かもしれない。そうした議論を業界の複数社を束ねて進めていく能力も不可欠となる。技術者だけでなく、マーケティングや経営企画など、多様なバックグラウンドを持つ人材が集まり、戦略を練り上げていく必要がある」とし、視座の高さを重要な点としてあげた。

■若手を阻む壁と、経営者が果たすべき役割

しかし現状は、標準化のような社外活動に対する社内評価は低く、若手がそれを取り組めるような環境整備ができていない。その状況をいかに打破していくべきか?

甘利氏は「18年前に『標準化は国家戦略だ』と打ち出した時、ある企業の担当者から『大臣のおかげで、我々の仕事にも少しは日が当たるようになった』と感謝された。国が大きな方針を示し、企業のトップがそれに呼応して意識を変えることが全てのスタート。CEOが標準化を重要ポストと位置づけ、優秀な人材を配置する。日本の産業界にはその覚悟が問われている」とした。

遠藤氏も「日本の企業では、標準化は技術が確立された後の『後工程』の仕事と捉えられがち。しかし本来は、製品の仕様を決める『上流工程』の段階から関わるべきだ。セミナーや議論の場に若手を積極的に参加させ、早い段階からグローバルな視点と戦略的思考を養う機会を作ることが、企業の未来への投資になる」とし、優秀な人材は社内にとどめず、社外へ積極的に出して育成すべきとした。