IPA「DX動向2025」 日米独のDX状況を比較 日本は内向きのDXが中心 成果は難しく 米独は攻めのDXで成果 日本は守りからの脱却を

IPA(情報処理推進機構)は、日本・米国・ドイツ企業に対してDXの取り組みを比較調査した報告書「DX動向2025」を公開した。報告書によると、日本のDXの状況は「取り組んでいるが成果が出ていない」状態で、「成果が出ている」の回答が8割を超える米国とドイツに比べて成果を出せていない/成果を実感できていないことが分かった。

DXに取り組んでいる割合は、日米独ともに8割前後と大きな差はなく、2021年の調査時に比べて1.4倍となっており、取り組む企業は着実に増えている。その一方で、従業員100人以下の中小企業では、日本とドイツが5割弱と低め。日本の中小企業がDXに取り組まない理由は、「メリットが分からない」「知識や情報が不足している」が5割弱で圧倒的に多く、成果や取り組みを共有することでメリットを知らしめることが重要であるとした。

またDXに取り組んでいる企業のうち、米国とドイツは8割強が「成果が上がった」と回答しているのに対し、日本企業で「成果が上がった」の回答は6割にとどまった。

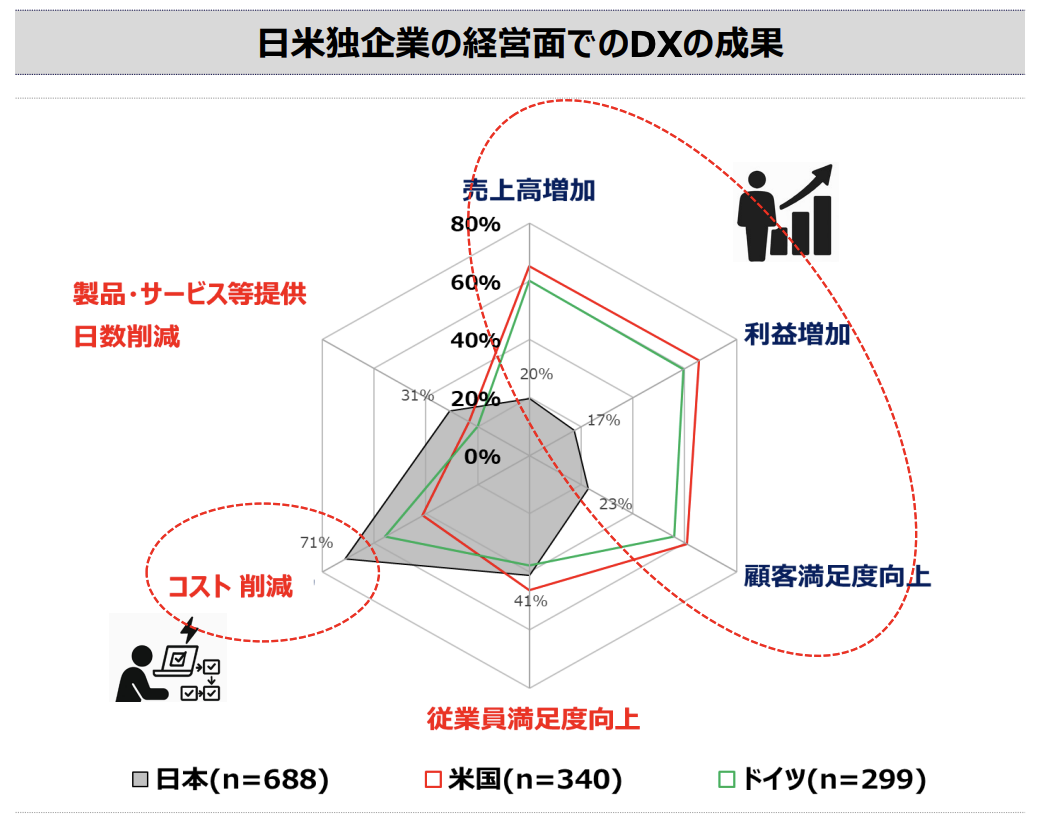

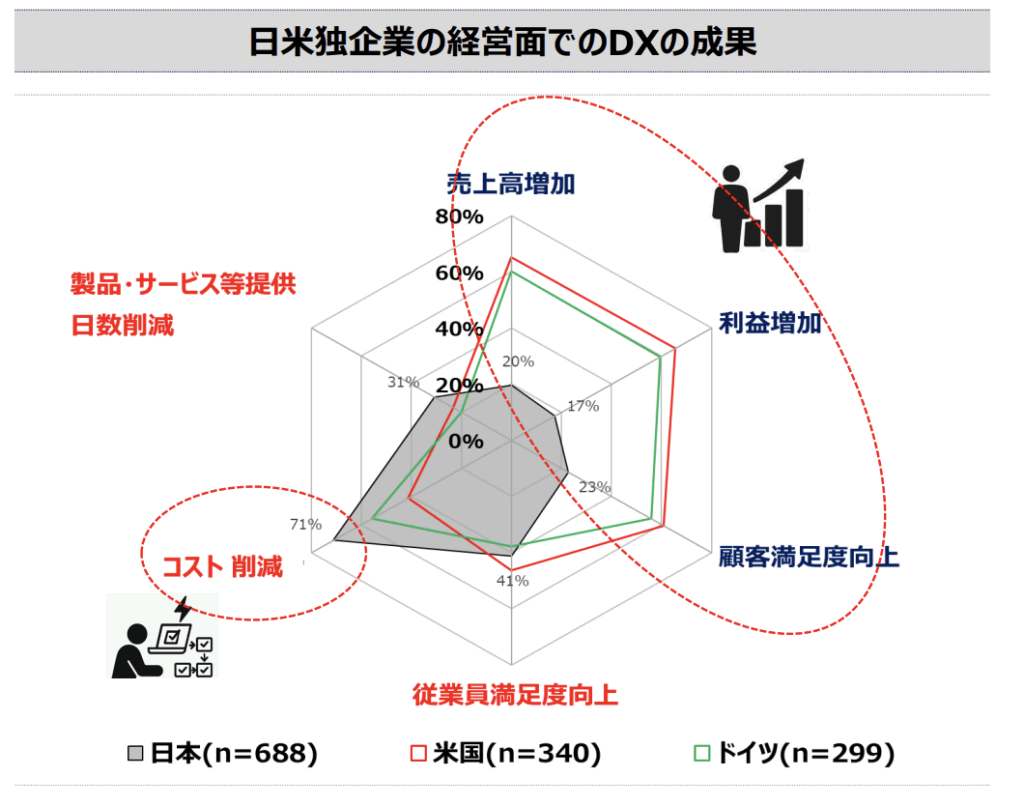

その理由について、米国とドイツは、DXの目的を売上や利益の増加、顧客満足度の向上を成果と認識しているのに対し、日本は、コスト削減や従業員満足度向上を成果と認識し、売上増加や新規事業の創出といった「成長」に結びつく効果に対する認識が低いとしている。

実際のその認識の違いは取り組み内容にも表れており、米国とドイツはほぼ100%の企業が外向きの「成長・変革」と内向きの「業務効率化」の両方に取り組み、成果を上げているのが80%前後となっているのに対し、日本は両方に取り組んでいるのは85%ほどで、成果を上げているのは27%にとどまった。

なぜ日本はDXで成果を上げられないのか?その理由について、日本は経営とIT情報システム、業務部門の連携ができておらず、社外や外部連携も少なく、オープンイノベーションができていないことを挙げている。さらにDXの取り組みが個別最適でやっていることが多く、サイロ化しているのも問題。またDXの取り組みに対する成果指標を設定しておらず、これによって評価ができず、成果を実感しづらくなっていることもある。

またデータ活用の目的の違いも差を生む要因となっており、日本はバックオフィスの業務効率化が主目的の最上位にあり、生産性の向上、経営管理レベルの向上としている。一方、米国とドイツは、品質向上、集客効果の向上、新製品・サービスの創出などマーケティング用途でのデータ活用の割合が高くなっている。日本にデータ利活用の方針や文化がないことも成果の差となって現れてきている。