- 特集

- 2019年4月10日

「ワゴ750シリーズコントローラ」が支える農業のスマート化 東京都開発の農業生産システムに採用 ファクトリー・オートメーション技術が実現した効率的な美味しいトマトづくり

今、ファクトリー・オートメーション技術(FA制御技術)は、工場を飛び出し、自動化によって生産効率を上げたい、人手不足を解消したいというあらゆる分野から関心を寄せられている。自然が相手の農業分野でも、生産者の長年の勘と経験をFAの制御技術が支える形でスマート化、効率化する動きが出てきている。

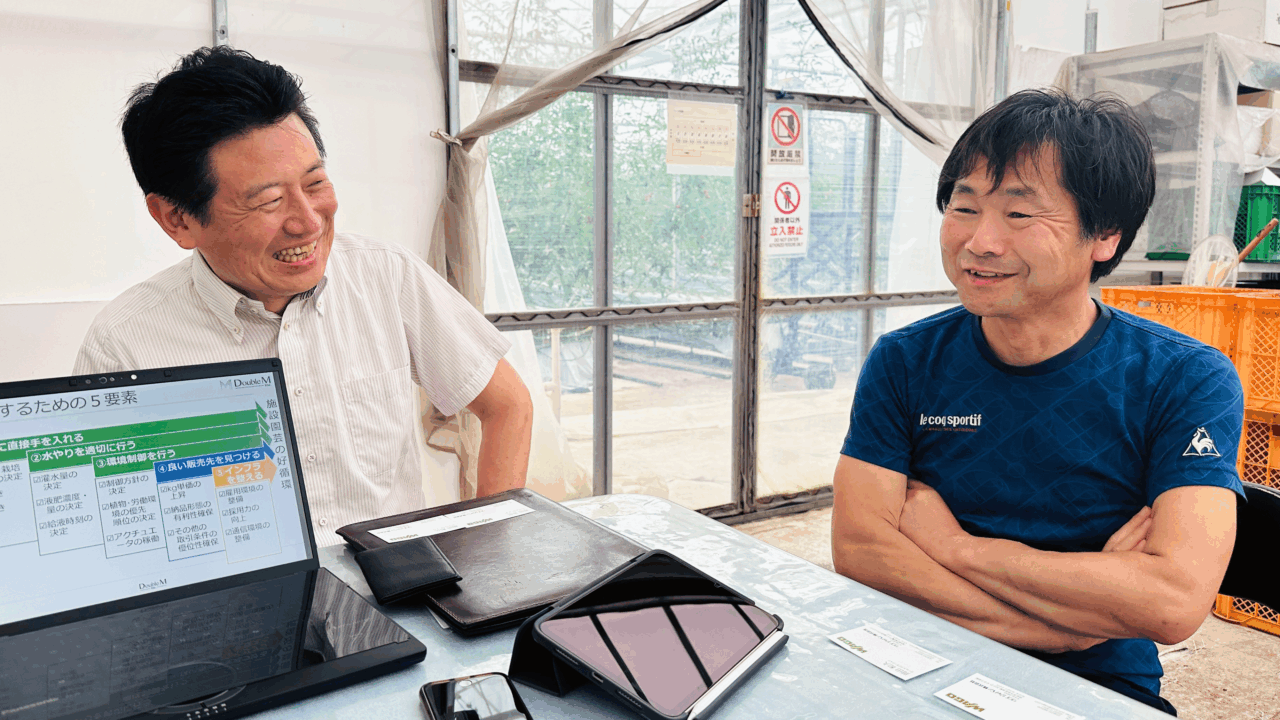

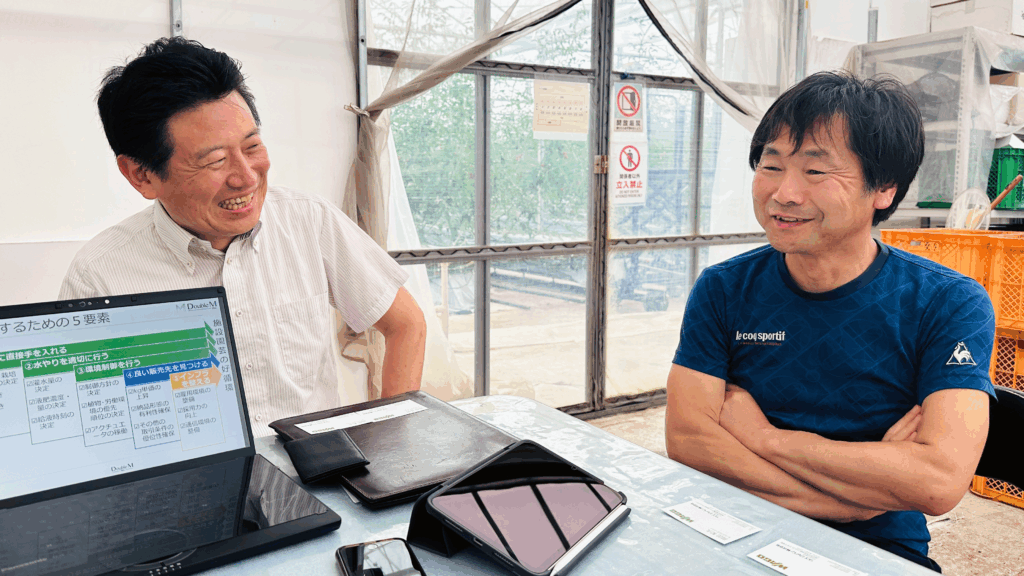

東京都あきる野市のトマト農家・田中農園の田中 真一 氏は、東京都が開発した新たな農業生産システム「東京フューチャーアグリシステム」を導入し、より美味しさを増した独自ブランド「ほおばるトマト」を生産し、新たなスタイルに挑戦中。それを技術面で支えているのが、システムインテグレータのダブルエム(DM社)で、東京フューチャーアグリシステムの環境制御に同社の環境制御システム「DM-ONE」が採用されている。そしてそのDM-ONEの頭脳となり、複雑な制御処理を担当しているのが、ワゴジャパンのコントローラ「750シリーズ」である。

FAの制御技術を活用してどのように農業を変え、ワゴのコントローラをどう使っているのか。田中農園の田中氏とダブルエムの中村氏に話を聞いた。

採算性の高い農業を目指し、露地栽培から最先端の施設園芸へ

ーーどういった経緯で現在の施設園芸に行き着いたのでしょうか。導入前の状況や課題についてお聞かせください。

田中農園 田中氏

以前は露地栽培でトマトを生産していましたが、より高度な栽培技術を習得し、天候に左右されにくく採算性を確保できる農業経営を目指したいと考えていました。そこで東京都の農業振興の拠点である東京都農林水産振興財団 東京都農林総合研究センター(以下、センター)の研修を受けることにしたのがきっかけになります。

研修を卒業し、トマト栽培のためのビニールハウスを建設するにあたり、どのような設備が良いか検討していたところ、センターがまさに先進技術と情報通信技術(ICT)を活用した新しい農業生産システム「東京フューチャーアグリシステム」の開発を進めていました。その実証実験に協力する形で導入することを決めました。

温室内の環境制御を自動化

ーー東京フューチャーアグリシステムとはどんなシステムなのですか?

DM社 中村氏

東京都は他の県に比べると農地面積が少なく、限られた空間や資源を有効活用することが必要です。東京フューチャーアグリシステムは、太陽光を利用した「東京型統合環境制御温室(商標名:東京ブライトハウス)」と「東京式養液栽培システム(商標名:東京エコポニック)」を備えたビニールハウスのシステムで、ICTを活用してコンピューターが日照日射量や温湿度等の環境条件をもとにリアルタイムで計算、自己判断し、ハウス内環境を全自動で制御して最適な環境を作り出し、農産物の品質と収穫量を上げ、同時に生産者の作業負荷を減らすものとなっています。そこに当社の環境制御システム「DM-ONE」が使われています。

もともと当社の先代社長が長年、大学で施設園芸の研究に携わり、講演などを行っていました。そのつながりで当社が東京都農林総合研究センターのシステム開発のプロジェクトに携わることとなり、結果、東京フューチャーアグリシステムの環境制御に当社のシステム「DM-ONE」が採用されたという経緯があります。

ーー具体的にはどういった制御を行うのですか

DM社 中村氏

温室の管理は一日の中で遮光用ブラインドや窓の開け閉め、ファンのON、OFF、温度調節など、その日、その時に合わせて都度調整しなくてはならず、かなりの作業時間を取られます。また天候の変化や季節に応じた環境調整を人手で行うには多くの経験に基づく知識やノウハウが必要です。

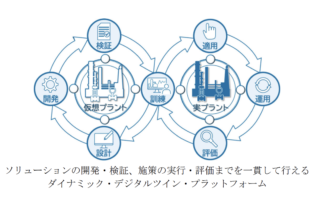

東京フューチャーアグリシステムに組み込まれたDM-ONEシステムは、日射、感雨、温湿度、CO2センサからの情報を基に各種アクチュエータを制御して温室内の環境調整をほとんど自動化しています。他のシステムとは異なり、研究が重ねられた植物生理モデ

ルや温室熱収支モデルを用いた制御を行っており、勘や経験に頼らず植物の育成に適した環境になるよう最適に調整しています。

なぜ750シリーズだったのか?演算能力とWeb機能がシステム開発の鍵

ーーそのDM-ONEシステムの制御にワゴのコントローラが搭載されているということですね。なぜワゴのコントローラを採用したのでしょうか。その経緯と理由を教えてください

DM社 中村氏

ワゴ製品との出会いは10年ほど前にさかのぼります。温室管理の自動制御システムを設計するに当たって、各社のPLCを比較検討しました。私たちが実現したかったのは、単なるラダープログラムによるON/OFF制御ではなく、理論日射をハウスの緯度経度から太陽の位置を割り出したり、湿度などの計測値から蒸散速度を求めたり、植物の生育に極めて重要な光合成速度を最適化するような高度な計算をPLC内で行う必要がありました。当時、それを実現できるのはワゴの750シリーズしか見当たらなかったのです。

ーー植物生理学に基づいた制御には、高い演算能力が必要だったのですね

中村氏

計算機能が最大の決め手ではありましたが、コストパフォーマンスに優れていたことも大きな魅力でした。加えて「Webvisu」というWEB用のGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)作成機能が標準搭載されていたことも非常に価値が高く、これによりスマートフォン向けの遠隔監視画面を特別なソフトウェアなしで開発・提供できたのはとても助かりました。

■環境制御の作業が3割に。スマホ一つで45mのハウスを遠隔管理

ーー田中さんは実際にシステムを導入されて、どのような効果を実感されていますか?

田中氏

環境制御にかかる時間が劇的に減り、その分トマトの品質を直接左右する他の作業に集中できるようになりました。温室の管理は日々の天候や季節に応じて、遮光カーテンの開閉や換気ファンのON/OFFなど、非常に細かな調整が求められます。以前ならこうした作業に多くの時間と、何より長年の経験に基づく”勘”が必要でした。

このシステムは、各種センサの情報をもとに、植物にとって最適な環境を自動で作り出してくれます。今では全作業時間のうち、こうした環境制御に費やす時間は0.3~0.4%程度に収まっていると思います。

ーースマートフォンでの遠隔操作はいかがですか?

田中氏 非常に助かっています。このハウスは全長が45mほどあるので、もし手動で何かを操作しようとすれば、端から端にある制御盤まで長い距離を移動しなければなりません。その時間と労力だけでも馬鹿になりません。現在では、事務所や自宅にいながらにしてスマホでハウス内の状況を確認し、必要であれば設定を変更することも簡単です。この手軽さと安心感は、一度体験すると元には戻れません。

「ほおばるトマト」が証明するスマート農業の価値

ーーシステムによって作業負荷が下がり、時間も生まれました。そのリソースはどのようなことに使っていますか?

田中氏

より品質の高いトマト作りに頭と力を割けるようになり、「トマトをほおばりながら美味しいと言ってもらいたいガブっとかじりついて欲しい」という思いを込めた「ほおばるトマト」というブランド名のトマトを作り、販売しています。「ほおばるトマト」は、おかげさまで日本野菜ソムリエ協会が主催する「全国ミニトマト選手権」で入賞するなど、消費者の方々からも高い評価をいただけるようになりました。システムの力で安定した生育環境を維持できることが、こうした品質の向上と維持に大きく貢献してくれていると実感しています。

現場が求める「予防保全」と今後の展望

ーーシステムを使っているなかでの改善点や要望などはありますか?

田中氏

満足度は非常に高く、何かあれば中村さんに随時相談をさせてもらっていますが、あえて挙げるなら異常時のアラート機能があると大変助かります。

以前、作業を手伝ってくれた方が誤って制御盤の電源コンセントを抜いてしまったことがあり、その時はセンサーからのデータが更新されなくなり、状況把握に少し時間がかかりました。何か異常が起きた際はスマホにアラート通知が来るような機能があれば、さらに安心して運用できます。

中村氏

現場の安定稼働は何よりも重要であり、その点、ワゴの750シリーズは長期間使用しても故障がなく、非常に信頼できる製品だと高く評価しています。その一方で、屋外の厳しい環境に置かれるセンサー類には寿命があり、故障は避けられません。今後はセンサーの異常を事前に検知する「予防保全」や、異常発生を知らせる機能といった、より踏み込んだソリューションがあると当社のようなシステムインテグレータとしても大変心強いですね。

ーー最後に今後の展望をお聞かせください。

田中氏

導入後も要望に合わせて細かな修正や機能追加をしていただき、常に使い勝手が改善されています。今後もDMさんと連携しながら、このシステムを活用して、お客様に「美味しい」と喜んでいただけるトマトを作り続けていきたいと思います。

中村氏

このシステムは植物生理モデルに基づいているため、トマト以外の作物にも応用が可能です。すでにキュウリやナス、イチゴ、トルコギキョウ栽培などでの導入実績も出てきています。今回の田中農園様での成功事例をもとに、日本の農業がより発展するよう、このシステムを改善しながら、普及活動を続けていきたいと考えています。