- コラム・論説

- 2020年12月16日

現役生産技術シマタケの 「電気エンジニアのツボ」出張版⑬猛暑と省エネのはざまで

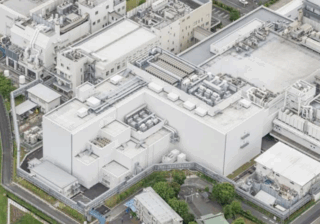

ここ数年、夏の暑さが厳しさを増していると感じる方は多いのではないでしょうか。私が勤める工場でも、外気温が高くなるにつれて空調負荷が増え、エネルギー使用量が膨らんでいます。会議室や事務所の温度は27℃設定がルールですが、実際にはどの部屋も26℃設定になっていることが多いです。中には「27℃では暑すぎて作業にならない」という部屋もあり、省エネと快適さのバランスに悩む日々が続いています。

「気温が上がり続けるのは地球温暖化のせいだ」と多くの専門家は指摘します。温室効果ガスが大気にたまり、地球全体の平均気温が上昇していることは、科学的に裏付けられています。実際、世界各地で猛暑や豪雨などの異常気象が頻発しているのも事実です。

一方で、「暑い周期と寒い周期があるだけだ」という説も耳にします。確かに太陽活動や海流の変化など、自然の気候変動による影響も存在します。しかし現在の上昇スピードは過去の自然変動を大きく上回っており、人為的な要因が関わっていることは否定できません。どちらにせよ、現場で働く私たちにとっては「今、暑い」という事実が切実だと思います。

そしてその暑さは、当然ですが、工場のエネルギー消費にも直結しています。工場で使うエネルギーの多くは空調に割かれており、特に外気温が高いと空調の消費電力も跳ね上がります。しかし熱中症リスクを考えれば、省エネのために温度を高めに設定して我慢するのは危険です。私はエネルギー管理を担当していますのでエネルギー消費量や省エネ対策にも気を配る必要があり、この時期は頭を悩ませます。では、

どうすれば良いのでしょうか。王道かもしれませんが、省エネ対策としては、屋根や壁への断熱施工によって外気の熱を遮断すること、人がいるエリアだけに空調を効かせるゾーニング、高効率機器の導入といった工夫です。こうした取り組みは一部では比較的早く効果が出るものもありますが、すべてが即効性というわけではありません。長期的な視点でも確実に効果をもたらすため、継続して進めていくことが大切だと考えています。

そんな暑さの影響は工場だけにとどまりません。建設現場でも炎天下の作業が中断されたり、熱中症で倒れる人が出たりする例が増えていると耳にします。さらに働き方改革によって残業時間が制限される中、工期は延びがちです。納期遅延やコスト増加、人員不足など、負の連鎖に頭を抱える企業も少なくないのではないでしょうか。夜間作業やミストの設置、遮熱シートの使用など、さまざまな対策が試みられていますが、根本的な解決には至っていないと感じます。

また、農業も同様に深刻です。テレビや新聞の報道を見ても、雨が降らず野菜や米が傷んでしまう一方、降れば短時間で豪雨となり、洪水や土壌流出で収穫が台無しになることが繰り返されています。これはまさに気候変動の「極端化」であり、世界中で同じような現象が起きているようです。食品の価格上昇も、こうした影響と無関係ではないと感じます。

こうした中で、工場や個人ができることは決して大きくありませんが、地道に積み重ねていくしかないのだろうと思います。節電や節水の徹底、高効率機器や再生可能エネルギーの活用、環境に配慮した製品選び、地域での防災活動や情報共有。小さな取り組みでも、確かに効果はあるはずです。

大きな話題になってしまいましたが、やはり身近な現場での工夫や取り組みこそが、結局は環境問題の入り口ではないでしょうか。外気温が上がり続ける中、省エネと快適性のバランスを取るのは容易ではありません。工場や建設現場、そして農業に至るまで、暑さはあらゆる産業に影響を及ぼしています。温暖化が自然の周期なのか人為的な影響なのか、その答えを待つ前に、現場で働く私たちは「いま、できること」を実行するしかありません。行動に移すのは簡単ではありませんが、地道な省エネの積み重ねが将来に向けて小さな力になると感じています。

【著者プロフィール】

シマタケ

共働きの子育て会社員。工場で15年間働く電気エンジニア。現在は某製造メーカーの生産技術担当。エネルギー管理士、第3種電気主任技術者、第2種電気工事士

機械保全技能士電機系2級、工事担任者(現DD第1種)、2級ボイラー技士、消防設備士(乙6、7)、危険物取扱者(乙4)など多数の国家資格を取得。心理学を勉強中でメンタルケア心理士、行動心理士も取得。

「電気エンジニアのツボ」でブログとYoutubeで情報を発信中

-

駿河精機、変位角度測定センサ「Smart LPS 3D H720」発売

-

コンテック、イーサネット無線コンバータ「RP-WAH-SR12/RP-WAH-SR22」発売 サブギガ帯の利用で最大1kmのイーサネット長距離無線転送

-scaled.jpeg)