- コラム・論説

- 2016年8月3日

日本の当たり前は海外の驚き・非常識 小型・コンパクトで再び勝負を挑め

小さな容器にごはんとおかずを詰め込んだ「お弁当」。キャラクターを表現した「キャラ弁」から、かわいらしく盛り付けた「デコ弁」、はたまた茶色の食材を中心とした、手抜きだけどそれが味わいを醸し出す「地味弁」など、その進化やひろがりは凄まじい。お弁当は日本では当たり前の食文化だが、海外、特に欧米ではこうした形式は珍しいようで、お弁当は日本文化のユニークさを表しているなどと評されることもある。

また日本庭園は、限られたスペースのなかで、池を中心に、土を盛って築山を作り、岩や石、草木を配して自然な山河の様子をミニチュアサイズで再現している。西洋庭園は、噴水を作り、水路を通し、草木も人の手で整えられ、広い敷地を人工的な美しさで統一した形となっているのに対し、自然のままを活かすのは日本独特のものらしく、海外の観光客からも人気となっている。

両者に共通するのは、限られた狭く小さな空間にさまざまなものを配置し、それを調和させて価値を生み出すこと。日本は、国土はそれなりのサイズはあるが、山が多く、人が住めて田畠にもしやすい平野は少ない。それでいて人口密度は高く、空間は有限で、それを活用するのが当たり前のなかで長い歴史を刻んできた。そうした影響がお弁当や日本庭園にも影響したのだろうか。また軽自動車やかつての小型筐体に多機能を詰め込んだ携帯電話などもその延長線上にあるかもしれない。収納術で世界的なインフルエンサーになった人もいる。

「何事もコンパクトにまとめ、その上で機能を発揮させる」という感性は、日本が得意とするところだ。そこに日本品質が加わることで、小型で高信頼性という価値が生まれる。無尽蔵に人や土地、エネルギー、材料などのリソースを無尽蔵に使える時代はとうの昔に終わった。限られたリソースでいかに成果を高めるかが問われる、このサステナブル重視の時代、少ないリソースで機能を発揮できる日本の製品・サービスが浮上できる筋道はあるはずだ。

-

日立製作所、9/4・5に東京国際フォーラムでグループ最大規模イベント「Hitachi Social Innovation Forum 2024」開催

-

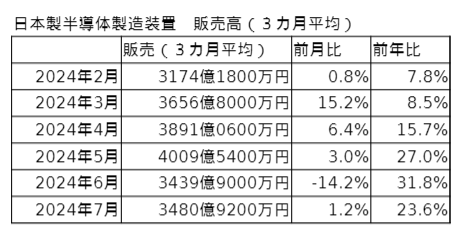

SEAJ、2024年7月度 日本製半導体製造装置 販売高 前年2割増の3480億9200万円に