品質管理-中国工場の品質がよくないのはなぜか-(その3)

中国工場の問題点を生産の3要素で捉える①

「日本のノウハウ」生かし切れない

中国工場に生産を移管したときにどの企業でも直面するのが品質問題です。日本で問題なく生産していたものでも中国生産では同じ品質になりません。

中国工場の品質はなぜ悪いのかを生産の3要素(3M)を切り口として考えます。

生産の3要素とは、ご存じの通り

■人(Man)

■機械(Machine)

■材料(Material)

のことです。

前回までは、人(Man)について考えてきました。今回からは、機械(Machine)と材料(Material)に関する要因について考えていきます。

Machine(設備・機械)

日本から中国に生産移管する企業とこのような会話をしたことがある方もいるのではないでしょうか。

「中国生産の品質は大丈夫ですか?」「日本で使っていたのと同じ設備を入れるので心配いりません」「日本で使っていた機械を持っていって生産するので大丈夫です」

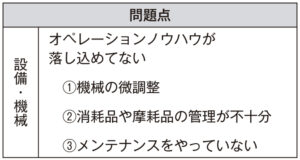

ところが実際に中国で生産を始めると、不良の大発生となってしまいます。一体なぜでしょうか。それは、設備・機械は同じでも、次表のような問題点があるからです。

日本と同じ設備を持っていっても同じ品質のものがつくれない。なぜこのようなことが起きるのか。それは設備のオペレーションノウハウを持っていっていない、落とし込めていないからです。

オペレーションノウハウとは何でしょうか?

①機械の微調整

機械で安定的に生産をするためには、微妙な調整が必要なことも多くあります。この微調整は、カンとコツの世界で、いわゆる職人技や匠の世界がそこにあります。手順書には書かれていない暗黙知の部分が多くあるわけです。

機械調整に関するノウハウが落とし込まれていないことによって起きた、日系金属加工メーカーの不良発生事例を紹介します。

中国に生産を移管し生産量を増やした時期から製品端面のキズ不良が発生するようになりました。

端面は、Rを付けるように加工しています。そこにキズがあると顧客が使用したときにノイズが発生するなどの不良につながる可能性があるため、このキズは許容されませんでした。また、日本で生産していたときには発生していなかった現象なので、明らかに中国生産によるものでした。

メーカーの話では、この端面の加工は砥石を使っていました。ワークを供給するためのガイドと砥石の間隔の調節をきちんと行わないと、隙間にワークが挟まりキズがつくとのことでした。

このメーカーさんが使っている加工機は、全て日本から送り込んだものです。しかし、結局のところ、微妙な調整・段取りのノウハウが完全に落とし込まれていないことが問題発生につながりました。

★QC7つ道具 中国語テキスト販売中

中国工場の中国スタッフへの品質管理教育用テキストとして「QC7つ道具」の中国語版テキストを販売しています。QC7つ道具の解説書はたくさんありますが、教育用にまとめられたテキストは少なく、特に中国語のテキストとなると、ほぼありません(日本語版テキスト、演習問題&エクセル作成手順マニュアル付き)。

お問い合わせは、KPIマネジメントまたは下記URLから

http://www.prestoimprove.com/material.html

◆根本 隆吉

KPIマネジメント代表・チーフコンサルタント。電機系メーカーにて技術部門、資材部門を経て香港・中国に駐在。現地においては、購入部材の品質管理責任者として購入部材仕入先品質指導および品質改善指導。延べ100社に及ぶ仕入先工場の品質改善指導に奔走。著書に「こうすれば失敗しない!中国工場の品質改善〈虎の巻〉」(日刊工業新聞社)など。