【FAトップインタビュー】三菱電機、ブレーカ端子カバー型電力計測ユニット大胆な発想で既存ブレーカをスマート化 これぞ後付け・ポン付けの究極の形 JECA FAIR 2025製品コンクール 国土交通大臣賞 受賞製品

工場や生産ラインといった比較的規模の大きな単位での日々の電力使用量を知りたければ、それを計測できる機能がついたブレーカを使えば良い。しかし、もっと小規模で細かな単位、例えば生産設備レベルの場合、それに適当な製品はなく、クランプ式の電力センサとデータロガーなどの外部機器を追加して行うケースが多い。実際にそういった製品はたくさん世に流通している。

ただし、そうは言っても実際の製造現場では昔から装置や分電盤、制御盤の小型化・コンパクト化を進めており、装置や盤内に新たな機器を取り付けられるほどの余裕はない。配線も手間がかかって面倒だったりする。

そこで三菱電機は、「だったらブレーカの端子カバーにセンサを埋め込んで計測器にしてしまえば、すべて解決する」という大胆な発想の転換を行い、ブレーカの端子カバーを計測ユニット化。このコンセプトが見事にはまり、JECA FAIR2025 製品コンクールで国土交通大臣賞を受賞するなど、「目からウロコ」のユニークな製品として高評価を受け、9月30日に満を持して発売を開始した。

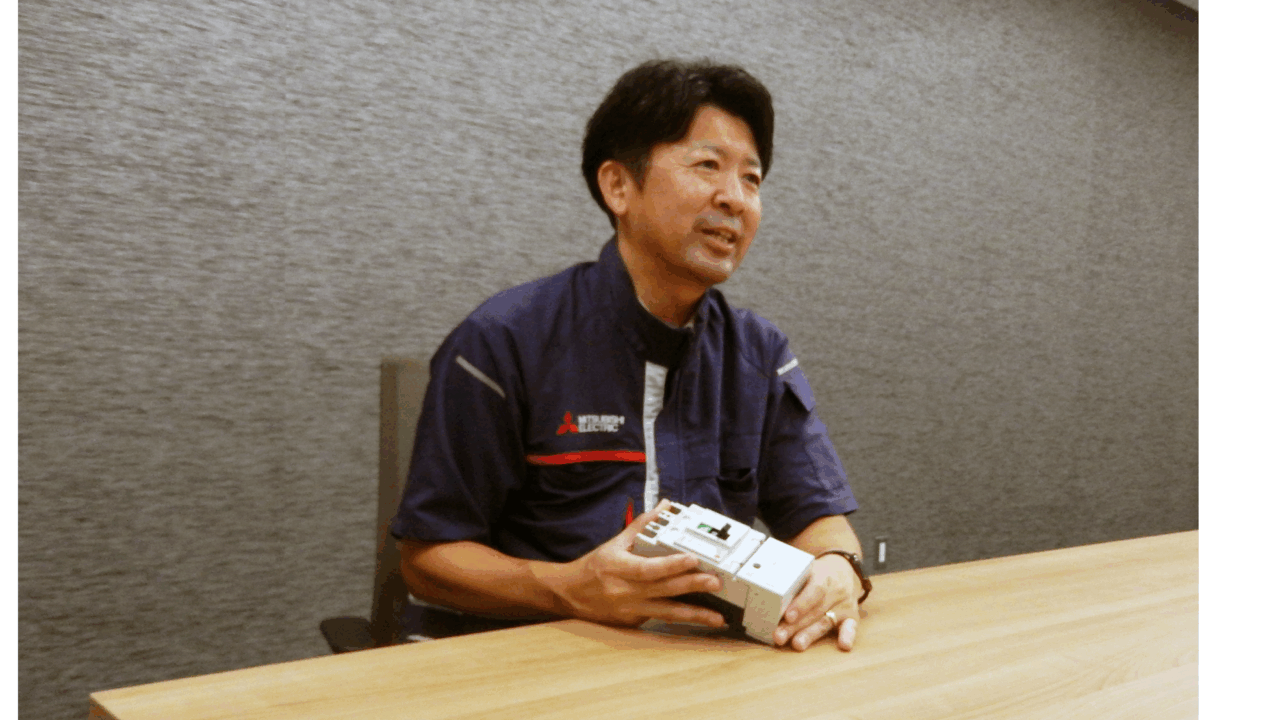

そんな「ブレーカ端子カバー型電力計測ユニット」について、三菱電機 福山製作所 配制システム第二部 計測技術第二課 課長の松枝 真一 氏に話を聞いた。

ブレーカには必ずある「端子カバー」に着目

--端子カバーにセンサ等を埋め込んで計測ユニット化するというアイデアには驚きました。改めてこの製品について教えてください

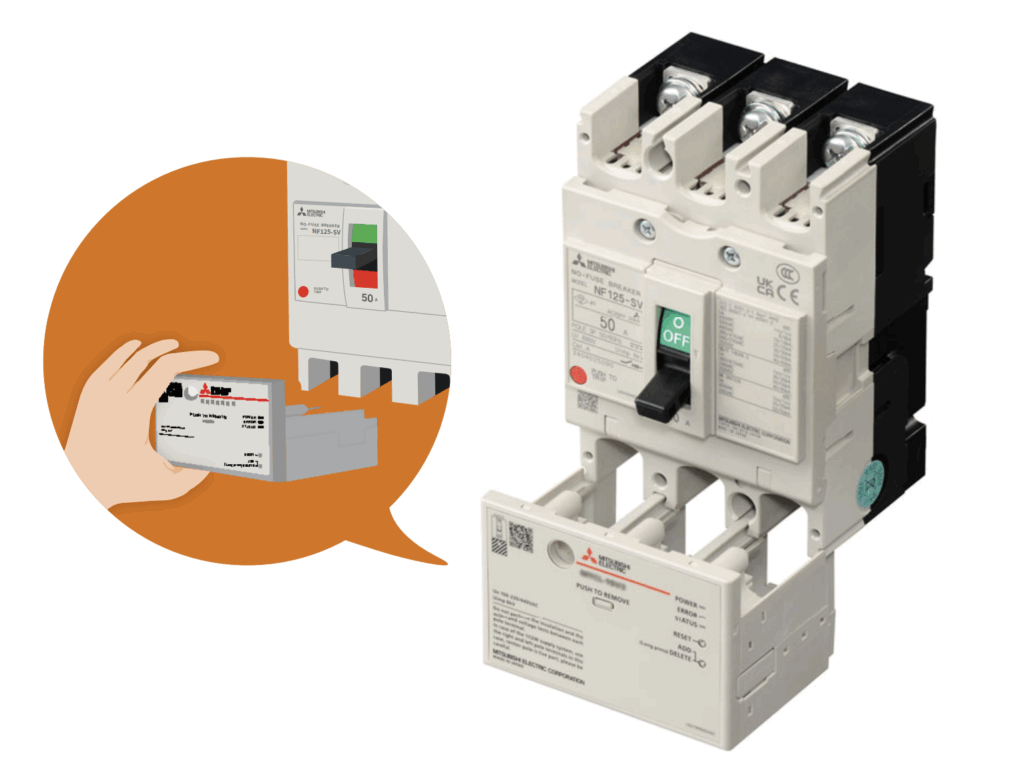

ありがとうございます。このブレーカ端子カバー型電力計測ユニットは、ブレーカの端子カバーに電流量を計測できるセンサと無線通信機能が埋め込んであり、いつものように端子カバーをブレーカに取り付ければ、そのまま電力計測ができるという便利ツールです。お客様は今使っているブレーカの端子カバーをこの製品に付け替えるだけですぐに電力計測を始めることができます。

-- 後付けのポン付で簡単にスマート化できるわけですね

おっしゃる通りです。当社には電力計測機能を搭載したブレーカ「MDUブレーカ」という製品もありますが、このMDUブレーカは構造上の制約から、250アンペアフレーム以上の比較的大型のタイプしか製品化していません。しかしお客様、特に製造現場の方々からは「もっと小さな分電盤に入っているようなブレーカでも手軽に電力を計測したい」という要望を以前から多くいただいており、今回の新製品はそうした声に対応するものとなります。

これまで中小型のブレーカの電力計測については、別置きの電力計測ユニット「EcoMonitor(エコモニタ)」と、CT(変流器)という電流を測るセンサを組み合わせた提案をしていました。しかし、この方法だとどうしても計測器を設置するためのスペースが必要だったり、CTの配線作業が発生したりとさまざまな制約と施工の手間、コストがかかるのが難点でした。特に既設の盤内はスペースに余裕がないことも多く、導入を断念するケースも少なくありませんでした。

そこで、もっと手軽な形で電力計測ができないか考えた結果、着目したのが端子カバーの活用でした。

省スペース・配線レス・無線通信の電力計測器 コスパも良い

--改めてこの製品の特長を教えてください

大きく3つのポイントがあり、1つ目は「省スペース・省施工」です。端子カバーに計測機能と通信機能が組み込まれており、サイズは端子カバーと変わらず、取り付け方法も端子カバーをはめるのと全く同じなので、新たなスペースの確保が一切いらず、取り付けも簡単にできます。ライン変更や装置の更新、改造する際も、この製品を古いブレーカから取り外し、新しいものに取り付けるだけなので、専門の工事業者の手をわずらわすことなく、お客様ご自身で柔軟に対応できます。

2つ目は「配線作業の削減」です。実はこの製品には電力計測で一般的に使われるCT(変流器)を使っていません。その代わりに「コアレス電流センサ」という非常に小型の磁気センサを端子カバーの数mmの隙間に実装する方式を採用しています。ブレーカを流れる電気で発生した磁界に対し磁気センサで強さを検出し、それを電流量に換算するという形で計測をします。CTを使っていないので、取り付けのための配線作業がいらず、手間をかけずに電力計測を始められるというメリットがあります。

--3つ目の特徴は?

3つ目は「無線通信によるデータ収集」です。計測ユニットが得たデータはBluetooth® Low Energyのメッシュ通信を通じて表示ユニットに送られ、表示ユニットからシーケンサや上位のシステムへMODBUSやCC-Linkなどの産業用ネットワークを介してデータを渡す形となります。表示ユニット1台に対して8台まで計測ユニットを接続でき、計測ユニットと表示ユニットは無線通信なので物理的な配線作業がいらず、盤内をシンプルに保つことができます。

また生産データと電力データを突き合わせ、より高度な分析、例えば当社の「EcoAdviser」のようなソフトウェアでのロス要因分析なども可能になります。

--従来の製品と比べた際、コスト面ではいかがですか

計測ユニットと表示ユニットの1ペアで、単純な機器の価格だけを比較すると、従来のエコモニタとCTのセットより高く見えるかもしれません。しかし今回の製品は、外部機器がいらず、設置や配線などの工事費がほとんどかからず、再利用もできるので、トータルで見ると圧倒的にコストパフォーマンスは良いと思います。

通常では製品化はあり得ない お客様の声を受けて大英断

--良いことだらけのように見えますが、一方で計測項目は電力量のみ、許容誤差7%というのは、計測器としては物足りない気がします

良く気づきましたね(笑)。実はそこが今回の製品の重要なポイントなのです。

今回の製品に採用したコアレス電流センサ方式は、非常に小型で便利なのですが、一方で正確な計測という面ではCTに及びません。そのためCTを使った一般的な計測器が保証するような誤差1%以下という精度は難しく、今回の製品では許容誤差は最大7%となっています。

福山製作所では、電力計測器としてスマートメータも製造しており、計測精度と品質に対しては非常に厳しい社内風土があります。そのため今回の7%という許容誤差では、通常は到底製品化はできるはずがありません。しかしお客様にヒアリングを重ねていくと、お客様は正確な電力量の絶対値を知りたいのではなく、ラインの稼働や停止、生産品目を変更した際などのイベントがあった時、電力使用量がどのように変化をしたのか、変化量や差分を知りたいという声がほとんどでした。たとえ誤差7%が乗っていたとしても、昨日と今日、AとBを作った時の電力使用量の差が分かれば十分だという声がとても多かったのです。

--正確な数値よりも傾向や変化を把握したいという訳ですね

カーボンニュートラルやカーボンフットプリントに対する意識が高くなり、電力料金も高騰するなかで、どこで無駄が発生しているのかを知りたいというニーズは強まっています。そこであらためてお客様に、きっちりと正確な数値を計測できるが、部品点数が増え、設置や配線の手間がかかるエコモニタとCTを使うのか、それとも大まかな傾向しか掴めないが、既設の設備にポン付してすぐに計測を始められる方が良いのかと聞いたところ、多くのお客様が後者を選択しました。

こうしたお客様の生の声、ニーズを受け、それに特化した計測器として製品化したのが今回の製品となります。ある意味、従来の計測器の常識からは外れているものだと思いますが、そこは発想を転換し、お客様が求めるもの、本当の価値はどこにあるのかを突き詰めた結果だと考えています。

未来への拡張性と市場からの期待

--今後に向けて

ありがたいことに、実際に現場で設備の管理や改善に取り組まれているエンドユーザーからは「こういう製品を待っていたんだ」「これは100点満点だ」といったお褒めのお言葉を直接いただいており、開発チーム一同、本当に嬉しく思っています。

この製品は非常に高いポテンシャルを秘めており、まだ機能や性能を拡張する余地がたくさんあります。例えば、計測ユニット自体は電流や電圧のデータを内部で保持していますが、現状はこれらのデータの活用が十分にできていません。電流値や電圧値をリアルタイムで見るといったカスタマイズも技術的には可能で、これから色々な進化が考えられます。

また、収集したデータを活用して、どのような分析やソリューションを提供できるか、上位との連携も強化していきたいと考えています。

https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/the-art-of-manufacturing/technologies/trends03/report01.html