- コラム・論説

- 2011年6月8日

現役生産技術シマタケの 「電気エンジニアのツボ」出張版⑫ノーコード・ローコードが広げる可能性と私の思い 異常時に対応するために

近年、業務効率化やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に伴い、ノーコードやローコードという言葉を目にする機会が増えてきました。プログラミングの専門知識がなくても業務アプリの開発や業務フローの自動化が可能な製品やサービスが、次々と登場しており、多くの現場で注目されています。本コラムでは、ノーコード・ローコードについて、私自身の現場での実感や考えを交えながら、その可能性を探っていきます。

私はふだん、主に設備関係のラダープログラムを扱っています。それに加えて、他のプログラミング言語についても現在学んでいるところです。そのような中で、ノーコードやローコードの製品が急速に普及していく様子を見ていると、利便性の高さや業務の効率化といったメリットには強く共感する一方で、心のどこかに不安や寂しさのような感情も湧いてくるのを感じています。

ノーコードやローコードの活用は、すでにさまざまな分野で広がっています。設備関連で最近印象に残っている製品の一つが、PCベースでAIによる外観検査が可能な三菱電機の「MELSOFT VIXIO」です。これまでであれば、専門的な画像処理の知識が必要だった工程を、直感的な操作で設定・運用できるようにしたツールです。私の勤めている会社では、画像検査用のプログラムを自社で開発していますが、属人化や開発時間の長さが課題になっています。そのため、このような製品には非常に魅力を感じましたし、正直なところ「他の言語を学ばなくてもいいのでは」と思ってしまうほどの衝撃がありました。

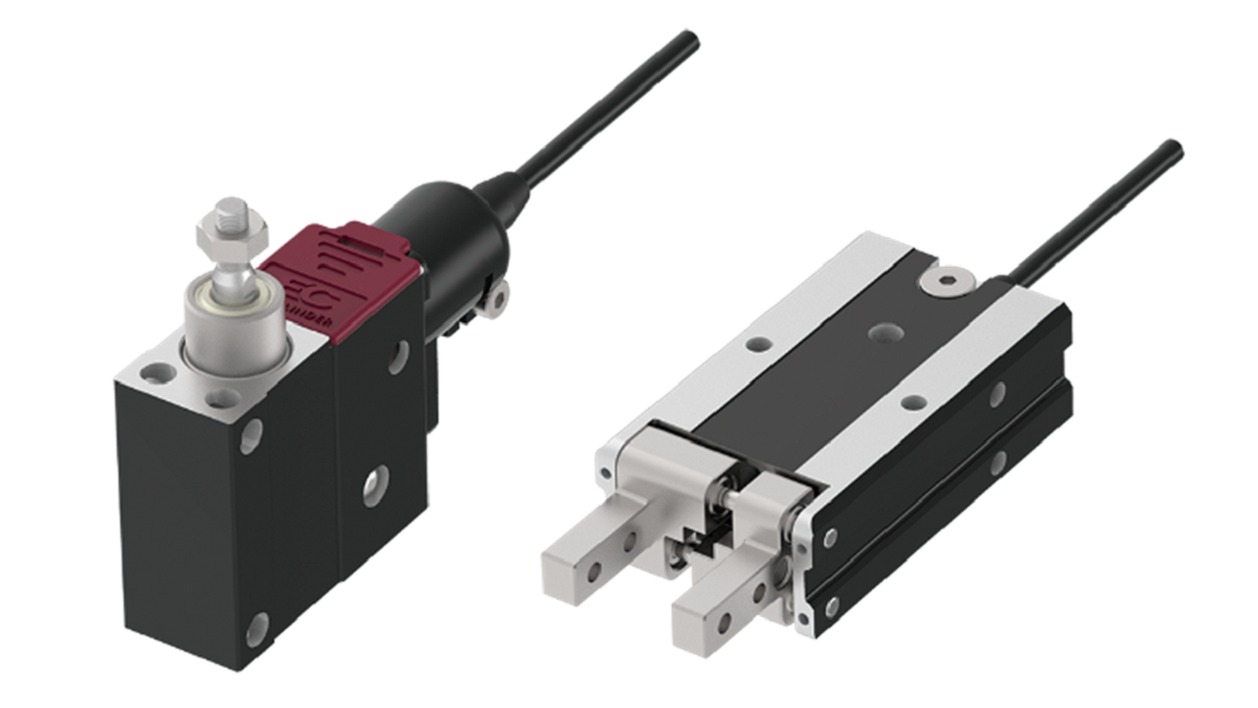

もう少し規模は小さくなりますが、AIによるカメラ検査が可能なキーエンスの画像センサー「IV4」も印象的です。現場で即時設定が可能で、画面上の簡単な操作だけで画像検査の設定が完了します。導入のしやすさや操作性の高さから、設備担当者でも違和感なく使えるようになっており、以前に比べて画像処理の敷居が大きく下がったと実感しています。

こうした技術の進化の背景には、近年のシステム設計の方針の変化もあると感じています。とくに多くの企業では、「個別のカスタマイズを抑え、標準仕様での運用を重視する」傾向が強まっているのではないでしょうか。標準仕様の導入は、導入スピードの速さやコストの低さ、保守のしやすさ、将来的なシステム連携のしやすさといった点で多くのメリットがあります。つまり「誰でも使いやすく、早く始められて、長く安心して使える」ことが、標準仕様導入の大きな魅力だと感じています。今後、技術者不足がますます深刻になる中で、この流れはさらに加速していくのではないでしょうか。

ただ、そうした環境の中で、「これからもコードを書く知識は必要とされるのだろうか」と自問することもあります。特に、現在他の言語を勉強中の私にとっては、技術の進化とともに自分の立ち位置が揺らいでいるように感じることがあります。

それでも私は、コードを書く力はこれからも必要であり続けると信じています。ノーコードは確かに便利ですが、複雑な制御や異常時の対応などの場面では、根本的な理解や柔軟な対応力が不可欠です。実際に設備を扱う現場でも、ラダープログラムの基本を理解しているからこそ、トラブル発生時に迅速に対応できていると実感しています。これは、一般的なプログラミングにも通じる感覚だと思います。

このような技術の変化が続く時代において、自分がどのような技術を身につけていくべきなのか、そしてそれをどのように現場や業務に活かしていくのか。それを問い続けながら、自分自身の成長につなげていきたいと感じています。

皆さんは、どのような未来を描いていますか?

【著者プロフィール】

シマタケ

共働きの子育て会社員。工場で15年間働く電気エンジニア。現在は某製造メーカーの生産技術担当。エネルギー管理士、第3種電気主任技術者、第2種電気工事士

機械保全技能士電機系2級、工事担任者(現DD第1種)、2級ボイラー技士、消防設備士(乙6、7)、危険物取扱者(乙4)など多数の国家資格を取得。心理学を勉強中でメンタルケア心理士、行動心理士も取得。

「電気エンジニアのツボ」でブログとYoutubeで情報を発信中